|

2013年5月23日

#

摘要: 前阵子从支付宝转账1万块钱到余额宝,这是日常生活的一件普通小事,但作为互联网研发人员的职业病,我就思考支付宝扣除1万之后,如果系统挂掉怎么办,这时余额宝账户并没有增加1万,数据就会出现不一致状况了。上述场景在各个类型的系统中都能找到相似影子,比如在电商系统中,当有用户下单后,除了在订单表插入一条记录外,对应商品表的这个商品数量必须减1吧,怎么保证?!在搜索广告系统中,当用户点击某广告后,除了在点击... 阅读全文

微服务架构采用Scale Cube方法设计应用架构,将应用服务按功能拆分成一组相互协作的服务。每个服务负责一组特定、相关的功能。每个服务可以有自己独立的数据库,从而保证与其他服务解耦。 微服务优点 1、通过分解巨大单体式应用为多个服务方法解决了复杂性问题,每个微服务相对较小 2、每个单体应用不局限于固定的技术栈,开发者可以自由选择开发技术,提供API服务。 3、每个微服务独立的开发,部署 4、单一职责功能,每个服务都很简单,只关注于一个业务功能 5、易于规模化开发,多个开发团队可以并行开发,每个团队负责一项服务 6、改善故障隔离。一个服务宕机不会影响其他的服务 微服务缺点: 1.开发者需要应对创建分布式系统所产生的额外的复杂因素 l 目前的IDE主要面对的是单体工程程序,无法显示支持分布式应用的开发 l 测试工作更加困难 l 需要采用服务间的通讯机制 l 很难在不采用分布式事务的情况下跨服务实现功能 l 跨服务实现要求功能要求团队之间的紧密协作 2.部署复杂 3.内存占用量更高

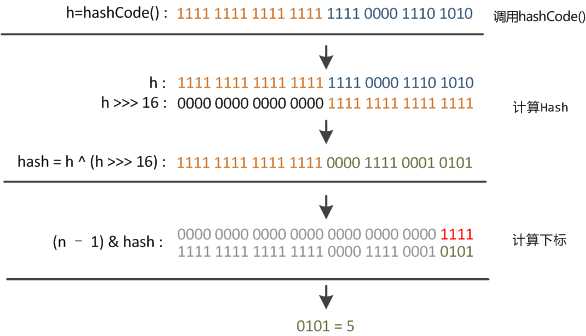

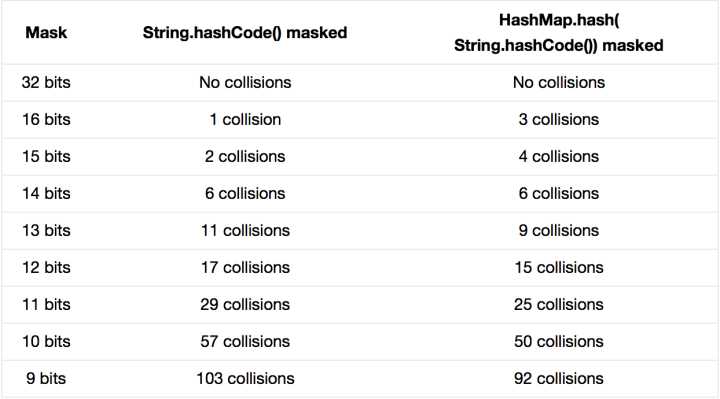

JDK 的 HashMap 中使用了一个 hash 方法来做 bit shifting,在注释中说明是为了防止一些实现比较差的hashCode() 方法,请问原理是什么?JDK 的源码参见:GrepCode: java.util.HashMap (.java) /** * Applies a supplemental hash function to a given hashCode, which * defends against poor quality hash functions. This is critical * because HashMap uses power-of-two length hash tables, that * otherwise encounter collisions for hashCodes that do not differ * in lower bits. Note: Null keys always map to hash 0, thus index 0. */ static int hash(int h) { // This function ensures that hashCodes that differ only by // constant multiples at each bit position have a bounded // number of collisions (approximately 8 at default load factor). h ^= (h >>> 20) ^ (h >>> 12); return h ^ (h >>> 7) ^ (h >>> 4); } PS:网上看见有人说作者本人说原理需要参见圣经《计算机程序设计艺术》的 Vol.3 里头的介绍,不过木有看过神书,求达人介绍 这段代码叫“扰动函数”。 题主贴的是Java 7的HashMap的源码,Java 8中这步已经简化了,只做一次16位右位移异或混合,而不是四次,但原理是不变的。下面以Java 8的源码为例解释, //Java 8中的散列值优化函数staticfinalinthash(Objectkey){inth;return(key==null)?0:(h=key.hashCode())^(h>>>16);//key.hashCode()为哈希算法,返回初始哈希值} 大家都知道上面代码里的key.hashCode()函数调用的是key键值类型自带的哈希函数,返回int型散列值。理论上散列值是一个int型,如果直接拿散列值作为下标访问HashMap主数组的话,考虑到2进制32位带符号的int表值范围从-2147483648到2147483648。前后加起来大概40亿的映射空间。只要哈希函数映射得比较均匀松散,一般应用是很难出现碰撞的。但问题是一个40亿长度的数组,内存是放不下的。你想,HashMap扩容之前的数组初始大小才16。所以这个散列值是不能直接拿来用的。用之前还要先做对数组的长度取模运算,得到的余数才能用来访问数组下标。源码中模运算是在这个indexFor( )函数里完成的。 bucketIndex = indexFor(hash, table.length);indexFor的代码也很简单,就是把散列值和数组长度做一个"与"操作, static int indexFor(int h, int length) { return h & (length-1);}顺便说一下,这也正好解释了为什么HashMap的数组长度要取2的整次幂。因为这样(数组长度-1)正好相当于一个“低位掩码”。“与”操作的结果就是散列值的高位全部归零,只保留低位值,用来做数组下标访问。以初始长度16为例,16-1=15。2进制表示是00000000 00000000 00001111。和某散列值做“与”操作如下,结果就是截取了最低的四位值。 10100101 11000100 00100101& 00000000 00000000 00001111---------------------------------- 00000000 00000000 00000101 //高位全部归零,只保留末四位 但这时候问题就来了,这样就算我的散列值分布再松散,要是只取最后几位的话,碰撞也会很严重。更要命的是如果散列本身做得不好,分布上成等差数列的漏洞,恰好使最后几个低位呈现规律性重复,就无比蛋疼。这时候“扰动函数”的价值就体现出来了,说到这里大家应该猜出来了。看下面这个图,  右位移16位,正好是32bit的一半,自己的高半区和低半区做异或,就是为了混合原始哈希码的高位和低位,以此来加大低位的随机性。而且混合后的低位掺杂了高位的部分特征,这样高位的信息也被变相保留下来。最后我们来看一下PeterLawley的一篇专栏文章《An introduction to optimising a hashing strategy》里的的一个实验:他随机选取了352个字符串,在他们散列值完全没有冲突的前提下,对它们做低位掩码,取数组下标。  结果显示,当HashMap数组长度为512的时候,也就是用掩码取低9位的时候,在没有扰动函数的情况下,发生了103次碰撞,接近30%。而在使用了扰动函数之后只有92次碰撞。碰撞减少了将近10%。看来扰动函数确实还是有功效的。但明显Java 8觉得扰动做一次就够了,做4次的话,多了可能边际效用也不大,所谓为了效率考虑就改成一次了。 ------------------------------------------------------ https://www.zhihu.com/question/20733617

Go语言没有沿袭传统面向对象编程中的诸多概念,比如继承、虚函数、构造函数和析构函数、隐藏的this指针等。 方法 Go 语言中同时有函数和方法。方法就是一个包含了接受者(receiver)的函数,receiver可以是内置类型或者结构体类型的一个值或者是一个指针。所有给定类型的方法属于该类型的方法集。

如下面的这个例子,定义了一个新类型Integer,它和int一样,只是为它内置的int类型增加了个新方法Less() type Integer int func (a Integer) Less(b Integer) bool { return a < b } func main() { var a Integer = 1 if a.Less(2) { fmt.Println("less then 2") } } 可以看出,Go语言在自定义类型的对象中没有C++/Java那种隐藏的this指针,而是在定义成员方法时显式声明了其所属的对象。 method的语法如下: func (r ReceiverType) funcName(parameters) (results) 当调用method时,会将receiver作为函数的第一个参数: 所以,receiver是值类型还是指针类型要看method的作用。如果要修改对象的值,就需要传递对象的指针。 指针作为Receiver会对实例对象的内容发生操作,而普通类型作为Receiver仅仅是以副本作为操作对象,并不对原实例对象发生操作。 func (a *Ingeger) Add(b Integer) { *a += b } func main() { var a Integer = 1 a.Add(3) fmt.Println("a =", a) // a = 4 } 如果Add方法不使用指针,则a返回的结果不变,这是因为Go语言函数的参数也是基于值传递。 注意:当方法的接受者是指针时,即使用值类型调用那么方法内部也是对指针的操作。 之前说过,Go语言没有构造函数的概念,通常使用一个全局函数来完成。例如: func NewRect(x, y, width, height float64) *Rect { return &Rect{x, y, width, height} } func main() { rect1 := NewRect(1,2,10,20) fmt.Println(rect1.width) }

匿名组合 Go语言提供了继承,但是采用了组合的语法,我们将其称为匿名组合,例如: type Base struct { name string } func (base *Base) Set(myname string) { base.name = myname } func (base *Base) Get() string { return base.name } type Derived struct { Base age int } func (derived *Derived) Get() (nm string, ag int) { return derived.name, derived.age } func main() { b := &Derived{} b.Set("sina") fmt.Println(b.Get()) } 例子中,在Base类型定义了get()和set()两个方法,而Derived类型继承了Base类,并改写了Get()方法,在Derived对象调用Set()方法,会加载基类对应的方法;而调用Get()方法时,加载派生类改写的方法。 组合的类型和被组合的类型包含同名成员时, 会不会有问题呢?可以参考下面的例子: type Base struct { name string age int } func (base *Base) Set(myname string, myage int) { base.name = myname base.age = myage } type Derived struct { Base name string } func main() { b := &Derived{} b.Set("sina", 30) fmt.Println("b.name =",b.name, "\tb.Base.name =", b.Base.name) fmt.Println("b.age =",b.age, "\tb.Base.age =", b.Base.age) }

值语义和引用语义 值语义和引用语义的差别在于赋值,比如 如果b的修改不会影响a的值,那么此类型属于值类型;如果会影响a的值,那么此类型是引用类型。 Go语言中的大多数类型都基于值语义,包括: - 基本类型,如byte、int、bool、float32、string等;

- 复合类型,如arry、struct、pointer等;

C语言中的数组比较特别,通过函数传递一个数组的时候基于引用语义,但是在结构体定义数组变量的时候基于值语义。而在Go语言中,数组和基本类型没有区别,是很纯粹的值类型,例如: var a = [3] int{1,2,3} var b = a b[1]++ fmt.Println(a, b) // [1 2 3] [1 3 3] 从结果看,b=a赋值语句是数组内容的完整复制,要想表达引用,需要用指针: var a = [3] int{1,2,3} var b = &a // 引用语义 b[1]++ fmt.Println(a, b) // [1 3 3] [1 3 3]

接口 Interface 是一组抽象方法(未具体实现的方法/仅包含方法名参数返回值的方法)的集合,如果实现了 interface 中的所有方法,即该类/对象就实现了该接口。 Interface 的声明格式: type interfaceName interface { //方法列表 } Interface 可以被任意对象实现,一个类型/对象也可以实现多个 interface;

interface的变量可以持有任意实现该interface类型的对象。 如下面的例子:  package main import "fmt" type Human struct { name string age int phone string } type Student struct { Human //匿名字段 school string loan float32 } type Employee struct { Human //匿名字段 company string money float32 } //Human实现SayHi方法 func (h Human) SayHi() { fmt.Printf("Hi, I am %s you can call me on %s\n", h.name, h.phone) } //Human实现Sing方法 func (h Human) Sing(lyrics string) { fmt.Println("La la la la...", lyrics) } //Employee重载Human的SayHi方法 func (e Employee) SayHi() { fmt.Printf("Hi, I am %s, I work at %s. Call me on %s\n", e.name, e.company, e.phone) } // Interface Men被Human,Student和Employee实现 // 因为这三个类型都实现了这两个方法 type Men interface { SayHi() Sing(lyrics string) } func main() { mike := Student{Human{"Mike", 25, "222-222-XXX"}, "MIT", 0.00} paul := Student{Human{"Paul", 26, "111-222-XXX"}, "Harvard", 100} sam := Employee{Human{"Sam", 36, "444-222-XXX"}, "Golang Inc.", 1000} tom := Employee{Human{"Tom", 37, "222-444-XXX"}, "Things Ltd.", 5000} //定义Men类型的变量i var i Men //i能存储Student i = mike fmt.Println("This is Mike, a Student:") i.SayHi() i.Sing("November rain") //i也能存储Employee i = tom fmt.Println("This is tom, an Employee:") i.SayHi() i.Sing("Born to be wild") //定义了slice Men fmt.Println("Let's use a slice of Men and see what happens") x := make([]Men, 3) //这三个都是不同类型的元素,但是他们实现了interface同一个接口 x[0], x[1], x[2] = paul, sam, mike for _, value := range x{ value.SayHi() } }  空接口 空interface(interface{})不包含任何的method,正因为如此,所有的类型都实现了空interface。空interface对于描述起不到任何的作用(因为它不包含任何的method),但是空interface在我们需要存储任意类型的数值的时候相当有用,因为它可以存储任意类型的数值。它有点类似于C语言的void*类型。 // 定义a为空接口 var a interface{} var i int = 5 s := "Hello world" // a可以存储任意类型的数值 a = i a = s interface的变量里面可以存储任意类型的数值(该类型实现了interface),那么我们怎么反向知道这个interface变量里面实际保存了的是哪个类型的对象呢?目前常用的有两种方法:switch测试、Comma-ok断言。 switch测试如下: type Element interface{} type List [] Element type Person struct { name string age int } //打印 func (p Person) String() string { return "(name: " + p.name + " - age: "+strconv.Itoa(p.age)+ " years)" } func main() { list := make(List, 3) list[0] = 1 //an int list[1] = "Hello" //a string list[2] = Person{"Dennis", 70} for index, element := range list{ switch value := element.(type) { case int: fmt.Printf("list[%d] is an int and its value is %d\n", index, value) case string: fmt.Printf("list[%d] is a string and its value is %s\n", index, value) case Person: fmt.Printf("list[%d] is a Person and its value is %s\n", index, value) default: fmt.Println("list[%d] is of a different type", index) } } } 如果使用Comma-ok断言的话: func main() { list := make(List, 3) list[0] = 1 // an int list[1] = "Hello" // a string list[2] = Person{"Dennis", 70} for index, element := range list { if value, ok := element.(int); ok { fmt.Printf("list[%d] is an int and its value is %d\n", index, value) } else if value, ok := element.(string); ok { fmt.Printf("list[%d] is a string and its value is %s\n", index, value) } else if value, ok := element.(Person); ok { fmt.Printf("list[%d] is a Person and its value is %s\n", index, value) } else { fmt.Printf("list[%d] is of a different type\n", index) } } } 嵌入接口 正如struct类型可以包含一个匿名字段,interface也可以嵌套另外一个接口。 如果一个interface1作为interface2的一个嵌入字段,那么interface2隐式的包含了interface1里面的method。 反射 所谓反射(reflect)就是能检查程序在运行时的状态。 使用reflect一般分成三步,下面简要的讲解一下:要去反射是一个类型的值(这些值都实现了空interface),首先需要把它转化成reflect对象(reflect.Type或者reflect.Value,根据不同的情况调用不同的函数)。这两种获取方式如下: t := reflect.TypeOf(i) //得到类型的元数据,通过t我们能获取类型定义里面的所有元素 v := reflect.ValueOf(i) //得到实际的值,通过v我们获取存储在里面的值,还可以去改变值 转化为reflect对象之后我们就可以进行一些操作了,也就是将reflect对象转化成相应的值,例如 tag := t.Elem().Field(0).Tag //获取定义在struct里面的标签 name := v.Elem().Field(0).String() //获取存储在第一个字段里面的值 获取反射值能返回相应的类型和数值 var x float64 = 3.4 v := reflect.ValueOf(x) fmt.Println("type:", v.Type()) fmt.Println("kind is float64:", v.Kind() == reflect.Float64) fmt.Println("value:", v.Float()) 最后,反射的话,那么反射的字段必须是可修改的,我们前面学习过传值和传引用,这个里面也是一样的道理。反射的字段必须是可读写的意思是,如果下面这样写,那么会发生错误 var x float64 = 3.4 v := reflect.ValueOf(x) v.SetFloat(7.1) 如果要修改相应的值,必须这样写 var x float64 = 3.4 p := reflect.ValueOf(&x) v := p.Elem() v.SetFloat(7.1) 上面只是对反射的简单介绍,更深入的理解还需要自己在编程中不断的实践。 参考文档: http://se77en.cc/2014/05/05/methods-interfaces-and-embedded-types-in-golang/ http://se77en.cc/2014/05/04/choose-whether-to-use-a-value-or-pointer-receiver-on-methods/

http://www.cnblogs.com/chenny7/p/4497969.html

不可或缺的函数,在Go中定义函数的方式如下: func (p myType ) funcName ( a, b int , c string ) ( r , s int ) { return }

通过函数定义,我们可以看到Go中函数和其他语言中的共性和特性 共性- 关键字——func

- 方法名——funcName

- 入参——— a,b int,b string

- 返回值—— r,s int

- 函数体—— {}

特性Go中函数的特性是非常酷的,给我们带来不一样的编程体验。 为特定类型定义函数,即为类型对象定义方法在Go中通过给函数标明所属类型,来给该类型定义方法,上面的 p myType 即表示给myType声明了一个方法, p myType 不是必须的。如果没有,则纯粹是一个函数,通过包名称访问。packageName.funcationName 如: //定义新的类型double,主要目的是给float64类型扩充方法 type double float64 //判断a是否等于b func (a double) IsEqual(b double) bool { var r = a - b if r == 0.0 { return true } else if r < 0.0 { return r > -0.0001 } return r < 0.0001 } //判断a是否等于b func IsEqual(a, b float64) bool { var r = a - b if r == 0.0 { return true } else if r < 0.0 { return r > -0.0001 } return r < 0.0001 } func main() { var a double = 1.999999 var b double = 1.9999998 fmt.Println(a.IsEqual(b)) fmt.Println(a.IsEqual(3)) fmt.Println( IsEqual( (float64)(a), (float64)(b) ) ) }

上述示例为 float64 基本类型扩充了方法IsEqual,该方法主要是解决精度问题。 其方法调用方式为: a.IsEqual(double) ,如果不扩充方法,我们只能使用函数IsEqual(a, b float64) 入参中,如果连续的参数类型一致,则可以省略连续多个参数的类型,只保留最后一个类型声明。如 func IsEqual(a, b float64) bool 这个方法就只保留了一个类型声明,此时入参a和b均是float64数据类型。 这样也是可以的: func IsEqual(a, b float64, accuracy int) bool 变参:入参支持变参,即可接受不确定数量的同一类型的参数如 func Sum(args ...int) 参数args是的slice,其元素类型为int 。经常使用的fmt.Printf就是一个接受任意个数参数的函数 fmt.Printf(format string, args ...interface{}) 支持多返回值前面我们定义函数时返回值有两个r,s 。这是非常有用的,我在写C#代码时,常常为了从已有函数中获得更多的信息,需要修改函数签名,使用out ,ref 等方式去获得更多返回结果。而现在使用Go时则很简单,直接在返回值后面添加返回参数即可。 如,在C#中一个字符串转换为int类型时逻辑代码 int v=0; if ( int.TryPase("123456",out v) ) { //code }

而在Go中,则可以这样实现,逻辑精简而明确 if v,isOk :=int.TryPase("123456") ; isOk { //code }

同时在Go中很多函数充分利用了多返回值 - func (file *File) Write(b []byte) (n int, err error)

- func Sincos(x float64) (sin, cos float64)

那么如果我只需要某一个返回值,而不关心其他返回值的话,我该如何办呢? 这时可以简单的使用符号下划线”_“ 来忽略不关心的返回值。如: _, cos = math.Sincos(3.1415) //只需要cos计算的值

命名返回值前面我们说了函数可以有多个返回值,这里我还要说的是,在函数定义时可以给所有的返回值分别命名,这样就能在函数中任意位置给不同返回值复制,而不需要在return语句中才指定返回值。同时也能增强可读性,也提高godoc所生成文档的可读性 如果不支持命名返回值,我可能会是这样做的 func ReadFull(r Reader, buf []byte) (int, error) { var n int var err error for len(buf) > 0 { var nr int nr, err = r.Read(buf) n += nr if err !=nil { return n,err } buf = buf[nr:] } return n,err }

但支持给返回值命名后,实际上就是省略了变量的声明,return时无需写成return n,err 而是将直接将值返回 func ReadFull(r Reader, buf []byte) (n int, err error) { for len(buf) > 0 && err == nil { var nr int nr, err = r.Read(buf) n += nr buf = buf[nr:] } return }

函数也是“值”和Go中其他东西一样,函数也是值,这样就可以声明一个函数类型的变量,将函数作为参数传递。 声明函数为值的变量(匿名函数:可赋值个变量,也可直接执行) //赋值 fc := func(msg string) { fmt.Println("you say :", msg) } fmt.Printf("%T \n", fc) fc("hello,my love") //直接执行 func(msg string) { fmt.Println("say :", msg) }("I love to code")

输出结果如下,这里表明fc 的类型为:func(string) func(string) you say : hello,my love say : I love to code

将函数作为入参(回调函数),能带来便利。如日志处理,为了统一处理,将信息均通过指定函数去记录日志,且是否记录日志还有开关 func Log(title string, getMsg func() string) { //如果开启日志记录,则记录日志 if true { fmt.Println(title, ":", getMsg()) } } //---------调用-------------- count := 0 msg := func() string { count++ return "您没有即使提醒我,已触犯法律" } Log("error", msg) Log("warring", msg) Log("info", msg) fmt.Println(count)

这里输出结果如下,count 也发生了变化 error : 您没有即使提醒我,已触犯法律 warring : 您没有即使提醒我,已触犯法律 info : 您没有即使提醒我,已触犯法律 3

函数也是“类型”你有没有注意到上面示例中的 fc := func(msg string)... ,既然匿名函数可以赋值给一个变量,同时我们经常这样给int赋值 value := 2 ,是否我们可以声明func(string) 类型 呢,当然是可以的。 //一个记录日志的类型:func(string) type saveLog func(msg string) //将字符串转换为int64,如果转换失败调用saveLog func stringToInt(s string, log saveLog) int64 { if value, err := strconv.ParseInt(s, 0, 0); err != nil { log(err.Error()) return 0 } else { return value } } //记录日志消息的具体实现 func myLog(msg string) { fmt.Println("Find Error:", msg) } func main() { stringToInt("123", myLog) //转换时将调用mylog记录日志 stringToInt("s", myLog) }

这里我们定义了一个类型,专门用作记录日志的标准接口。在stringToInt函数中如果转换失败则调用我自己定义的接口函数进行日志处理,至于最终执行的哪个函数,则无需关心。 defer 延迟函数defer 又是一个创新,它的作用是:延迟执行,在声明时不会立即执行,而是在函数return后时按照后进先出的原则依次执行每一个defer。这样带来的好处是,能确保我们定义的函数能百分之百能够被执行到,这样就能做很多我们想做的事,如释放资源,清理数据,记录日志等 这里我们重点来说明下defer的执行顺序 func deferFunc() int { index := 0 fc := func() { fmt.Println(index, "匿名函数1") index++ defer func() { fmt.Println(index, "匿名函数1-1") index++ }() } defer func() { fmt.Println(index, "匿名函数2") index++ }() defer fc() return func() int { fmt.Println(index, "匿名函数3") index++ return index }() } func main() { deferFunc() }

这里输出结果如下, 0 匿名函数3 1 匿名函数1 2 匿名函数1-1 3 匿名函数2

有如下结论: - defer 是在执行完return 后执行

- defer 后进先执行

另外,我们常使用defer去关闭IO,在正常打开文件后,就立刻声明一个defer,这样就不会忘记关闭文件,也能保证在出现异常等不可预料的情况下也能关闭文件。而不像其他语言:try-catch 或者 using() 方式进行处理。 file , err :=os.Open(file) if err != nil { return err } defer file.Close() //dosomething with file

后续,我将讨论: 作用域、传值和传指针 以及 保留函数init(),main() 本笔记中所写代码存储位置:

以前关注的数据存储过程不太懂其中奥妙,最近遇到跨数据库,同时对多个表进行CURD(Create增、Update改、Read读、Delete删),怎么才能让繁琐的数据CURD同步变得更容易呢?相信很多人会首先想到了MySQL存储过程、触发器,这种想法确实不错。于是饶有兴趣地亲自写了CUD(增、改、删)触发器的实例,用触发器实现多表数据同步更新。  定义: 何为MySQL触发器? 在MySQL Server里面也就是对某一个表的一定的操作,触发某种条件(Insert,Update,Delete 等),从而自动执行的一段程序。从这种意义上讲触发器是一个特殊的存储过程。下面通过MySQL触发器实例,来了解一下触发器的工作过程吧! 一、创建MySQL实例数据表: 在mysql的默认的测试test数据库下,创建两个表t_a与t_b:

/*Table structure for table `t_a` */

DROP TABLE IF EXISTS `t_a`;

CREATE TABLE `t_a` (

`id` smallint(1) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`username` varchar(20) DEFAULT NULL,

`groupid` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=latin1;

/*Data for the table `t_a` */

LOCK TABLES `t_a` WRITE;

UNLOCK TABLES;

/*Table structure for table `t_b` */

DROP TABLE IF EXISTS `t_b`;

CREATE TABLE `t_b` (

`id` smallint(1) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`username` varchar(20) DEFAULT NULL,

`groupid` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=57 DEFAULT CHARSET=latin1;

/*Data for the table `t_b` */

LOCK TABLES `t_b` WRITE;

UNLOCK TABLES;

在t_a表上分创建一个CUD(增、改、删)3个触发器,将t_a的表数据与t_b同步实现CUD,注意创建触发器每个表同类事件有且仅有一个对应触发器,为什么只能对一个触发器,不解释啦,看MYSQL的说明帮助文档吧。 二、创建MySQL实例触发器: 在实例数据表t_a上依次按照下面步骤创建tr_a_insert、tr_a_update、tr_a_delete三个触发器 1、创建INSERT触发器trigger_a_insert:

DELIMITER $$

USE `test`$$

--判断数据库中是否存在tr_a_insert触发器

DROP TRIGGER /*!50032 IF EXISTS */ `tr_a_insert`$$

--不存在tr_a_insert触发器,开始创建触发器

--Trigger触发条件为insert成功后进行触发

CREATE

/*!50017 DEFINER = 'root'@'localhost' */

TRIGGER `tr_a_insert` AFTER INSERT ON `t_a`

FOR EACH ROW BEGIN

--Trigger触发后,同时对t_b新增同步一条数据

INSERT INTO `t_b` SET username = NEW.username, groupid=NEW.groupid;

END;

$$

DELIMITER;

2、创建UPDATE触发器trigger_a_update:

DELIMITER $$

USE `test`$$

--判断数据库中是否存在tr_a_update触发器

DROP TRIGGER /*!50032 IF EXISTS */ `tr_a_update`$$

--不存在tr_a_update触发器,开始创建触发器

--Trigger触发条件为update成功后进行触发

CREATE

/*!50017 DEFINER = 'root'@'localhost' */

TRIGGER `tr_a_update` AFTER UPDATE ON `t_a`

FOR EACH ROW BEGIN

--Trigger触发后,当t_a表groupid,username数据有更改时,对t_b表同步一条更新后的数据

IF new.groupid != old.groupid OR old.username != new.username THEN

UPDATE `t_b` SET groupid=NEW.groupid,username=NEW.username WHEREusername=OLD.username AND groupid=OLD.groupid;

END IF;

END;

$$

DELIMITER ;

3、创建DELETE触发器trigger_a_delete:

DELIMITER $$

USE `test`$$

--判断数据库中是否存在tr_a_delete触发器

DROP TRIGGER /*!50032 IF EXISTS */ `tr_a_delete`$$

--不存在tr_a_delete触发器,开始创建触发器

--Trigger触发条件为delete成功后进行触发

CREATE

/*!50017 DEFINER = 'root'@'localhost' */

TRIGGER `tr_a_delete` AFTER DELETE ON `t_a`

FOR EACH ROW BEGIN

--t_a表数据删除后,t_b表关联条件相同的数据也同步删除

DELETE FROM `t_b` WHERE username=Old.username AND groupid=OLD.groupid;

END;

$$

DELIMITER ;

三、测试MySQL实例触发器: 分别测试实现t_a与t_b实现数据同步CUD(增、改、删)3个Triggers 1、测试MySQL的实例tr_a_insert触发器: 在t_a表中新增一条数据,然后分别查询t_a/t_b表的数据是否数据同步,测试触发器成功标志,t_a表无论在何种情况下,新增了一条或多条记录集时,没有t_b表做任何数据insert操作,它同时新增了一样的多条记录集。 下面来进行MySQL触发器实例测试:

--t_a表新增一条记录集

INSERT INTO `t_a` (username,groupid) VALUES ('sky54.net',123)

--查询t_a表

SELECT id,username,groupid FROM `t_a`

--查询t_b表

SELECT id,username,groupid FROM `t_b`

2、测试MySQL的实例tr_a_update、tr_a_delete触发器: 这两个MySQL触发器测试原理、步骤与tr_a_insert触发器一样的,先修改/删除一条数据,然后分别查看t_a、t_b表的数据变化情况,数据变化同步说明Trigger实例成功,否则需要逐步排查错误原因。 世界上任何一种事物都其其优点和缺点,优点与缺点是自身一个相对立的面。当然这里不是强调“世界非黑即白”式的“二元论”,“存在即合理”嘛。当然 MySQL触发器的优点不说了,说一下不足之处,MySQL Trigger没有很好的调试、管理环境,难于在各种系统环境下测试,测试比MySQL存储过程要难,所以建议在生成环境下,尽量用存储过程来代替 MySQL触发器。 本篇结束前再强调一下,支持触发器的MySQL版本需要5.0以上,5.0以前版本的MySQL升级到5.0以后版本方可使用触发器哦! http://blog.csdn.net/hireboy/article/details/18079183

摘要: 在开发高并发系统时有三把利器用来保护系统:缓存、降级和限流。缓存的目的是提升系统访问速度和增大系统能处理的容量,可谓是抗高并发流量的银弹;而降级是当服务出问题或者影响到核心流程的性能则需要暂时屏蔽掉,待高峰或者问题解决后再打开;而有些场景并不能用缓存和降级来解决,比如稀缺资源(秒杀、抢购)、写服务(如评论、下单)、频繁的复杂查询(评论的最后几页),因此需有一种手段来限制这些场景的并发/请求量,即限... 阅读全文

Install the Command Line ClientIf you prefer command line client, then you can install it on your Linux with the following command. Debiansudo apt-get install python-pip sudo pip install shadowsocks UbuntuYes, you can use the above commands to install shadowsocks client on ubuntu. But it will install it under ~/.local/bin/ directory and it causes loads of trouble. So I suggest using su to become root first and then issue the following two commands. apt-get install python-pip pip install shadowsocks Fedora/Centossudo yum install python-setuptools or sudo dnf install python-setuptools sudo easy_install pip sudo pip install shadowsocks OpenSUSEsudo zypper install python-pip sudo pip install shadowsocks Archlinuxsudo pacman -S python-pip sudo pip install shadowsocks As you can see the command of installing shadowsocks client is the same to the command of installing shadowsocks server, because the above command will install both the client and the server. You can verify this by looking at the installation script output Downloading/unpacking shadowsocks Downloading shadowsocks-2.8.2.tar.gz Running setup.py (path:/tmp/pip-build-PQIgUg/shadowsocks/setup.py) egg_info for package shadowsocks Installing collected packages: shadowsocks Running setup.py install for shadowsocks Installing sslocal script to /usr/local/bin Installing ssserver script to /usr/local/bin Successfully installed shadowsocks Cleaning up... sslocal is the client software and ssserver is the server software. On some Linux distros such as ubuntu, the shadowsocks client sslocal is installed under /usr/local/bin. On Others such as Archsslocal is installed under /usr/bin/. Your can use whereis command to find the exact location. user@debian:~$ whereis sslocal sslocal: /usr/local/bin/sslocal Create a Configuration Filewe will create a configuration file under /etc/ sudo vi /etc/shadowsocks.json Put the following text in the file. Replace server-ip with your actual IP and set a password. {

"server":"server-ip",

"server_port":8000,

"local_address": "127.0.0.1",

"local_port":1080,

"password":"your-password",

"timeout":600,

"method":"aes-256-cfb"

}Save and close the file. Next start the client using command line sslocal -c /etc/shadowsocks.json To run in the backgroundsudo sslocal -c /etc/shadowsocks.json -d start Auto Start the Client on System BootEdit /etc/rc.local file sudo vi /etc/rc.local Put the following line above the exit 0 line: sudo sslocal -c /etc/shadowsocks.json -d start Save and close the file. Next time you start your computer, shadowsocks client will automatically start and connect to your shadowsocks server. Check if It WorksAfter you rebooted your computer, enter the following command in terminal: sudo systemctl status rc-local.service If your sslocal command works then you will get this ouput: ● rc-local.service - /etc/rc.local

Compatibility Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rc-local.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Fri 2015-11-27 03:19:25 CST; 2min 39s ago

Process: 881 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=0/SUCCESS)

CGroup: /system.slice/rc-local.service

├─ 887 watch -n 60 su matrix -c ibam

└─1112 /usr/bin/python /usr/local/bin/sslocal -c /etc/shadowsocks.... As you can see from the last line, the sslocal command created a process whose pid is 1112 on my machine. It means shadowsocks client is running smoothly. And of course you can tell your browser to connect through your shadowsocks client to see if everything goes well. If for some reason your /etc/rc.local script won’t run, then check the following post to find the solution. If you prefer command line client, then you can install it on your Linux with the following command. Debiansudo apt-get install python-pip

sudo pip install shadowsocks

UbuntuYes, you can use the above commands to install shadowsocks client on ubuntu. But it will install it under ~/.local/bin/ directory and it causes loads of trouble. So I suggest using su to become root first and then issue the following two commands. apt-get install python-pip

pip install shadowsocks Fedora/Centossudo yum install python-setuptools or sudo dnf install python-setuptools

sudo easy_install pip

sudo pip install shadowsocks

OpenSUSEsudo zypper install python-pip

sudo pip install shadowsocks

Archlinuxsudo pacman -S python-pip

sudo pip install shadowsocks

As you can see the command of installing shadowsocks client is the same to the command of installing shadowsocks server, because the above command will install both the client and the server. You can verify this by looking at the installation script output Downloading/unpacking shadowsocks

Downloading shadowsocks-2.8.2.tar.gz

Running setup.py (path:/tmp/pip-build-PQIgUg/shadowsocks/setup.py) egg_info for package shadowsocks

Installing collected packages: shadowsocks

Running setup.py install for shadowsocks

Installing sslocal script to /usr/local/bin

Installing ssserver script to /usr/local/bin

Successfully installed shadowsocks

Cleaning up... sslocal is the client software and ssserver is the server software. On some Linux distros such as ubuntu, the shadowsocks client sslocal is installed under /usr/local/bin. On Others such as Archsslocal is installed under /usr/bin/. Your can use whereis command to find the exact location. user@debian:~$ whereis sslocal

sslocal: /usr/local/bin/sslocal Create a Configuration Filewe will create a configuration file under /etc/ sudo vi /etc/shadowsocks.json Put the following text in the file. Replace server-ip with your actual IP and set a password. {

"server":"server-ip",

"server_port":8000,

"local_address": "127.0.0.1",

"local_port":1080,

"password":"your-password",

"timeout":600,

"method":"aes-256-cfb"

}Save and close the file. Next start the client using command line sslocal -c /etc/shadowsocks.json To run in the backgroundsudo sslocal -c /etc/shadowsocks.json -d start

Auto Start the Client on System BootEdit /etc/rc.local file sudo vi /etc/rc.local Put the following line above the exit 0 line: sudo sslocal -c /etc/shadowsocks.json -d start Save and close the file. Next time you start your computer, shadowsocks client will automatically start and connect to your shadowsocks server. Check if It WorksAfter you rebooted your computer, enter the following command in terminal: sudo systemctl status rc-local.service If your sslocal command works then you will get this ouput: ● rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rc-local.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Fri 2015-11-27 03:19:25 CST; 2min 39s ago

Process: 881 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=0/SUCCESS)

CGroup: /system.slice/rc-local.service

├─ 887 watch -n 60 su matrix -c ibam

└─1112 /usr/bin/python /usr/local/bin/sslocal -c /etc/shadowsocks.... As you can see from the last line, the sslocal command created a process whose pid is 1112 on my machine. It means shadowsocks client is running smoothly. And of course you can tell your browser to connect through your shadowsocks client to see if everything goes well. If for some reason your /etc/rc.local script won’t run, then check the following post to find the solution. How to enable /etc/rc.local with Systemd

废话少说,直接上代码,以前都是调用别人写好的,现在有时间自己弄下,具体功能如下: 1、httpClient+http+线程池: 2、httpClient+https(单向不验证证书)+线程池: https在%TOMCAT_HOME%/conf/server.xml里面的配置文件 <Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" maxThreads="150" scheme="https" secure="true" clientAuth="false" keystoreFile="D:/tomcat.keystore" keystorePass="heikaim" sslProtocol="TLS" executor="tomcatThreadPool"/> 其中 clientAuth="false"表示不开启证书验证,只是单存的走https package com.abin.lee.util;

import org.apache.commons.collections4.MapUtils;

import org.apache.commons.lang3.StringUtils;

import org.apache.http.*;

import org.apache.http.client.HttpRequestRetryHandler;

import org.apache.http.client.config.CookieSpecs;

import org.apache.http.client.config.RequestConfig;

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;

import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;

import org.apache.http.client.methods.HttpGet;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.client.protocol.HttpClientContext;

import org.apache.http.config.Registry;

import org.apache.http.config.RegistryBuilder;

import org.apache.http.conn.ConnectTimeoutException;

import org.apache.http.conn.socket.ConnectionSocketFactory;

import org.apache.http.conn.socket.PlainConnectionSocketFactory;

import org.apache.http.conn.ssl.NoopHostnameVerifier;

import org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory;

import org.apache.http.entity.StringEntity;

import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;

import org.apache.http.impl.client.HttpClients;

import org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager;

import org.apache.http.message.BasicHeader;

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;

import org.apache.http.protocol.HttpContext;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import javax.net.ssl.*;

import java.io.IOException;

import java.io.InterruptedIOException;

import java.net.UnknownHostException;

import java.nio.charset.Charset;

import java.security.cert.CertificateException;

import java.security.cert.X509Certificate;

import java.util.*;

/**

* Created with IntelliJ IDEA.

* User: abin

* Date: 16-4-18

* Time: 上午10:24

* To change this template use File | Settings | File Templates.

*/

public class HttpClientUtil {

private static CloseableHttpClient httpsClient = null;

private static CloseableHttpClient httpClient = null;

static {

httpClient = getHttpClient();

httpsClient = getHttpsClient();

}

public static CloseableHttpClient getHttpClient() {

try {

httpClient = HttpClients.custom()

.setConnectionManager(PoolManager.getHttpPoolInstance())

.setConnectionManagerShared(true)

.setDefaultRequestConfig(requestConfig())

.setRetryHandler(retryHandler())

.build();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

return httpClient;

}

public static CloseableHttpClient getHttpsClient() {

try {

//Secure Protocol implementation.

SSLContext ctx = SSLContext.getInstance("SSL");

//Implementation of a trust manager for X509 certificates

TrustManager x509TrustManager = new X509TrustManager() {

public void checkClientTrusted(X509Certificate[] xcs,

String string) throws CertificateException {

}

public void checkServerTrusted(X509Certificate[] xcs,

String string) throws CertificateException {

}

public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {

return null;

}

};

ctx.init(null, new TrustManager[]{x509TrustManager}, null);

//首先设置全局的标准cookie策略

// RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom().setCookieSpec(CookieSpecs.STANDARD_STRICT).build();

ConnectionSocketFactory connectionSocketFactory = new SSLConnectionSocketFactory(ctx, hostnameVerifier);

Registry<ConnectionSocketFactory> socketFactoryRegistry = RegistryBuilder.<ConnectionSocketFactory>create()

.register("http", PlainConnectionSocketFactory.INSTANCE)

.register("https", connectionSocketFactory).build();

// 设置连接池

httpsClient = HttpClients.custom()

.setConnectionManager(PoolsManager.getHttpsPoolInstance(socketFactoryRegistry))

.setConnectionManagerShared(true)

.setDefaultRequestConfig(requestConfig())

.setRetryHandler(retryHandler())

.build();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

return httpsClient;

}

// 配置请求的超时设置

//首先设置全局的标准cookie策略

public static RequestConfig requestConfig(){

RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom()

.setCookieSpec(CookieSpecs.STANDARD_STRICT)

.setConnectionRequestTimeout(20000)

.setConnectTimeout(20000)

.setSocketTimeout(20000)

.build();

return requestConfig;

}

public static HttpRequestRetryHandler retryHandler(){

//请求重试处理

HttpRequestRetryHandler httpRequestRetryHandler = new HttpRequestRetryHandler() {

public boolean retryRequest(IOException exception,int executionCount, HttpContext context) {

if (executionCount >= 5) {// 如果已经重试了5次,就放弃

return false;

}

if (exception instanceof NoHttpResponseException) {// 如果服务器丢掉了连接,那么就重试

return true;

}

if (exception instanceof SSLHandshakeException) {// 不要重试SSL握手异常

return false;

}

if (exception instanceof InterruptedIOException) {// 超时

return false;

}

if (exception instanceof UnknownHostException) {// 目标服务器不可达

return false;

}

if (exception instanceof ConnectTimeoutException) {// 连接被拒绝

return false;

}

if (exception instanceof SSLException) {// ssl握手异常

return false;

}

HttpClientContext clientContext = HttpClientContext.adapt(context);

HttpRequest request = clientContext.getRequest();

// 如果请求是幂等的,就再次尝试

if (!(request instanceof HttpEntityEnclosingRequest)) {

return true;

}

return false;

}

};

return httpRequestRetryHandler;

}

//创建HostnameVerifier

//用于解决javax.net.ssl.SSLException: hostname in certificate didn't match: <123.125.97.66> != <123.125.97.241>

static HostnameVerifier hostnameVerifier = new NoopHostnameVerifier(){

@Override

public boolean verify(String s, SSLSession sslSession) {

return super.verify(s, sslSession);

}

};

public static class PoolManager {

public static PoolingHttpClientConnectionManager clientConnectionManager = null;

private static int maxTotal = 200;

private static int defaultMaxPerRoute = 100;

private PoolManager(){

clientConnectionManager.setMaxTotal(maxTotal);

clientConnectionManager.setDefaultMaxPerRoute(defaultMaxPerRoute);

}

private static class PoolManagerHolder{

public static PoolManager instance = new PoolManager();

}

public static PoolManager getInstance() {

if(null == clientConnectionManager)

clientConnectionManager = new PoolingHttpClientConnectionManager();

return PoolManagerHolder.instance;

}

public static PoolingHttpClientConnectionManager getHttpPoolInstance() {

PoolManager.getInstance();

// System.out.println("getAvailable=" + clientConnectionManager.getTotalStats().getAvailable());

// System.out.println("getLeased=" + clientConnectionManager.getTotalStats().getLeased());

// System.out.println("getMax=" + clientConnectionManager.getTotalStats().getMax());

// System.out.println("getPending="+clientConnectionManager.getTotalStats().getPending());

return PoolManager.clientConnectionManager;

}

}

public static class PoolsManager {

public static PoolingHttpClientConnectionManager clientConnectionManager = null;

private static int maxTotal = 200;

private static int defaultMaxPerRoute = 100;

private PoolsManager(){

clientConnectionManager.setMaxTotal(maxTotal);

clientConnectionManager.setDefaultMaxPerRoute(defaultMaxPerRoute);

}

private static class PoolsManagerHolder{

public static PoolsManager instance = new PoolsManager();

}

public static PoolsManager getInstance(Registry<ConnectionSocketFactory> socketFactoryRegistry) {

if(null == clientConnectionManager)

clientConnectionManager = new PoolingHttpClientConnectionManager(socketFactoryRegistry);

return PoolsManagerHolder.instance;

}

public static PoolingHttpClientConnectionManager getHttpsPoolInstance(Registry<ConnectionSocketFactory> socketFactoryRegistry) {

PoolsManager.getInstance(socketFactoryRegistry);

// System.out.println("getAvailable=" + clientConnectionManager.getTotalStats().getAvailable());

// System.out.println("getLeased=" + clientConnectionManager.getTotalStats().getLeased());

// System.out.println("getMax=" + clientConnectionManager.getTotalStats().getMax());

// System.out.println("getPending="+clientConnectionManager.getTotalStats().getPending());

return PoolsManager.clientConnectionManager;

}

}

public static String httpPost(Map<String, String> request, String httpUrl){

String result = "";

CloseableHttpClient httpClient = getHttpClient();

try {

if(MapUtils.isEmpty(request))

throw new Exception("请求参数不能为空");

HttpPost httpPost = new HttpPost(httpUrl);

List<NameValuePair> nvps = new ArrayList<NameValuePair>();

for(Iterator<Map.Entry<String, String>> iterator=request.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();){

Map.Entry<String, String> entry = iterator.next();

nvps.add(new BasicNameValuePair(entry.getKey(), entry.getValue()));

}

httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nvps, Consts.UTF_8));

System.out.println("Executing request: " + httpPost.getRequestLine());

CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);

result = EntityUtils.toString(response.getEntity());

System.out.println("Executing response: "+ result);

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

} finally {

try {

httpClient.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

return result;

}

public static String httpPost(String json, String httpUrl, Map<String, String> headers){

String result = "";

CloseableHttpClient httpClient = getHttpClient();

try {

if(StringUtils.isBlank(json))

throw new Exception("请求参数不能为空");

HttpPost httpPost = new HttpPost(httpUrl);

for(Iterator<Map.Entry<String, String>> iterator=headers.entrySet().iterator();iterator.hasNext();){

Map.Entry<String, String> entry = iterator.next();

Header header = new BasicHeader(entry.getKey(), entry.getValue());

httpPost.setHeader(header);

}

httpPost.setEntity(new StringEntity(json, Charset.forName("UTF-8")));

System.out.println("Executing request: " + httpPost.getRequestLine());

CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);

result = EntityUtils.toString(response.getEntity());

System.out.println("Executing response: "+ result);

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

} finally {

try {

httpClient.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

return result;

}

public static String httpGet(String httpUrl, Map<String, String> headers) {

String result = "";

CloseableHttpClient httpClient = getHttpClient();

try {

HttpGet httpGet = new HttpGet(httpUrl);

System.out.println("Executing request: " + httpGet.getRequestLine());

for(Iterator<Map.Entry<String, String>> iterator=headers.entrySet().iterator();iterator.hasNext();){

Map.Entry<String, String> entry = iterator.next();

Header header = new BasicHeader(entry.getKey(), entry.getValue());

httpGet.setHeader(header);

}

CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);

result = EntityUtils.toString(response.getEntity());

System.out.println("Executing response: "+ result);

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

} finally {

try {

httpClient.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

return result;

}

public static String httpGet(String httpUrl) {

String result = "";

CloseableHttpClient httpClient = getHttpClient();

try {

HttpGet httpGet = new HttpGet(httpUrl);

System.out.println("Executing request: " + httpGet.getRequestLine());

CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);

result = EntityUtils.toString(response.getEntity());

System.out.println("Executing response: "+ result);

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

} finally {

try {

httpClient.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

return result;

}

maven依赖: <!--httpclient--> <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>httpclient</artifactId> <version>4.5.2</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>httpcore</artifactId> <version>4.4.4</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>httpmime</artifactId> <version>4.5.2</version> </dependency> <dependency>

<groupId>org.apache.commons</groupId>

<artifactId>commons-collections4</artifactId>

<version>4.1</version>

</dependency>

1、twemproxy explore 当我们有大量 Redis 或 Memcached 的时候,通常只能通过客户端的一些数据分配算法(比如一致性哈希),来实现集群存储的特性。虽然Redis 2.6版本已经发布Redis Cluster,但还不是很成熟适用正式生产环境。 Redis 的 Cluster 方案还没有正式推出之前,我们通过 Proxy 的方式来实现集群存储。 Twitter,世界最大的Redis集群之一部署在Twitter用于为用户提供时间轴数据。Twitter Open Source部门提供了Twemproxy。 Twemproxy,也叫nutcraker。是一个twtter开源的一个redis和memcache代理服务器。 redis作为一个高效的缓存服务器,非常具有应用价值。但是当使用比较多的时候,就希望可以通过某种方式 统一进行管理。避免每个应用每个客户端管理连接的松散性。同时在一定程度上变得可以控制。 Twemproxy是一个快速的单线程代理程序,支持Memcached ASCII协议和更新的Redis协议: 它全部用C写成,使用Apache 2.0 License授权。项目在Linux上可以工作,而在OSX上无法编译,因为它依赖了epoll API. Twemproxy 通过引入一个代理层,可以将其后端的多台 Redis 或 Memcached 实例进行统一管理与分配,使应用程序只需要在 Twemproxy 上进行操作,而不用关心后面具体有多少个真实的 Redis 或 Memcached 存储。 2、twemproxy特性: 另外可以修改redis的源代码,抽取出redis中的前半部分,作为一个中间代理层。最终都是通过linux下的epoll 事件机制提高并发效率,其中nutcraker本身也是使用epoll的事件机制。并且在性能测试上的表现非常出色。 3、twemproxy问题与不足

Twemproxy 由于其自身原理限制,有一些不足之处,如: - 不支持针对多个值的操作,比如取sets的子交并补等(MGET 和 DEL 除外)

- 不支持Redis的事务操作

- 出错提示还不够完善

- 也不支持select操作

4、安装与配置 Twemproxy 的安装,主要命令如下: apt-get install automake

apt-get install libtool

git clone git://github.com/twitter/twemproxy.git

cd twemproxy

autoreconf -fvi

./configure --enable-debug=log

make

src/nutcracker -h

通过上面的命令就算安装好了,然后是具体的配置,下面是一个典型的配置 redis1:

listen: 127.0.0.1:6379 #使用哪个端口启动Twemproxy

redis: true #是否是Redis的proxy

hash: fnv1a_64 #指定具体的hash函数

distribution: ketama #具体的hash算法

auto_eject_hosts: true #是否在结点无法响应的时候临时摘除结点

timeout: 400 #超时时间(毫秒)

server_retry_timeout: 2000 #重试的时间(毫秒)

server_failure_limit: 1 #结点故障多少次就算摘除掉

servers: #下面表示所有的Redis节点(IP:端口号:权重)

- 127.0.0.1:6380:1

- 127.0.0.1:6381:1

- 127.0.0.1:6382:1

redis2:

listen: 0.0.0.0:10000

redis: true

hash: fnv1a_64

distribution: ketama

auto_eject_hosts: false

timeout: 400

servers:

- 127.0.0.1:6379:1

- 127.0.0.1:6380:1

- 127.0.0.1:6381:1

- 127.0.0.1:6382:1 你可以同时开启多个 Twemproxy 实例,它们都可以进行读写,这样你的应用程序就可以完全避免所谓的单点故障。

http://blog.csdn.net/hguisu/article/details/9174459/

Linux is a powerhouse when it comes to networking, and provides a full featured and high performance network stack. When combined with web front-ends such asHAProxy, lighttpd, Nginx, Apache or your favorite application server, Linux is a killer platform for hosting web applications. Keeping these applications up and operational can sometimes be a challenge, especially in this age of horizontally scaled infrastructure and commodity hardware. But don't fret, since there are a number of technologies that can assist with making your applications and network infrastructure fault tolerant. One of these technologies, keepalived, provides interface failover and the ability to perform application-layer health checks. When these capabilities are combined with the Linux Virtual Server (LVS) project, a fault in an application will be detected by keepalived, and the virtual interfaces that are accessed by clients can be migrated to another available node. This article will provide an introduction to keepalived, and will show how to configure interface failover between two or more nodes. Additionally, the article will show how to debug problems with keepalived and VRRP. What Is Keepalived?

The keepalived project provides a keepalive facility for Linux servers. This keepalive facility consists of a VRRP implementation to manage virtual routers (aka virtual interfaces), and a health check facility to determine if a service (web server, samba server, etc.) is up and operational. If a service fails a configurable number of health checks, keepalived will fail a virtual router over to a secondary node. While useful in its own right, keepalived really shines when combined with the Linux Virtual Server project. This article will focus on keepalived, and a future article will show how to integrate the two to create a fault tolerant load-balancer. Installing KeepAlived From Source Code

Before we dive into configuring keepalived, we need to install it. Keepalived is distributed as source code, and is available in several package repositories. To install from source code, you can execute wget or curl to retrieve the source, and then run "configure", "make" and "make install" compile and install the software: $ wget http://www.keepalived.org/software/keepalived-1.1.17.tar.gz $ tar xfvz keepalived-1.1.17.tar.gz $ cd keepalived-1.1.17 $ ./configure --prefix=/usr/local $ make && make install In the example above, the keepalived daemon will be compiled and installed as /usr/local/sbin/keepalived. Configuring KeepAlived

The keepalived daemon is configured through a text configuration file, typically named keepalived.conf. This file contains one or more configuration stanzas, which control notification settings, the virtual interfaces to manage, and the health checks to use to test the services that rely on the virtual interfaces. Here is a sample annotated configuration that defines two virtual IP addresses to manage, and the individuals to contact when a state transition or fault occurs: # Define global configuration directives global_defs { # Send an e-mail to each of the following # addresses when a failure occurs notification_email { matty@prefetch.net operations@prefetch.net } # The address to use in the From: header notification_email_from root@VRRP-director1.prefetch.net # The SMTP server to route mail through smtp_server mail.prefetch.net # How long to wait for the mail server to respond smtp_connect_timeout 30 # A descriptive name describing the router router_id VRRP-director1 } # Create a VRRP instance VRRP_instance VRRP_ROUTER1 { # The initial state to transition to. This option isn't # really all that valuable, since an election will occur # and the host with the highest priority will become # the master. The priority is controlled with the priority # configuration directive. state MASTER # The interface keepalived will manage interface br0 # The virtual router id number to assign the routers to virtual_router_id 100 # The priority to assign to this device. This controls # who will become the MASTER and BACKUP for a given # VRRP instance. priority 100 # How many seconds to wait until a gratuitous arp is sent garp_master_delay 2 # How often to send out VRRP advertisements advert_int 1 # Execute a notification script when a host transitions to # MASTER or BACKUP, or when a fault occurs. The arguments # passed to the script are: # $1 - "GROUP"|"INSTANCE" # $2 = name of group or instance # $3 = target state of transition # Sample: VRRP-notification.sh VRRP_ROUTER1 BACKUP 100 notify "/usr/local/bin/VRRP-notification.sh" # Send an SMTP alert during a state transition smtp_alert # Authenticate the remote endpoints via a simple # username/password combination authentication { auth_type PASS auth_pass 192837465 } # The virtual IP addresses to float between nodes. The # label statement can be used to bring an interface # online to represent the virtual IP. virtual_ipaddress { 192.168.1.100 label br0:100 192.168.1.101 label br0:101 } } The configuration file listed above is self explanatory, so I won't go over each directive in detail. I will point out a couple of items: - Each host is referred to as a director in the documentation, and each director can be responsible for one or more VRRP instances

- Each director will need its own copy of the configuration file, and the router_id, priority, etc. should be adjusted to reflect the nodes name and priority relative to other nodes

- To force a specific node to master a virtual address, make sure the director's priority is higher than the other virtual routers

- If you have multiple VRRP instances that need to failover together, you will need to add each instance to a VRRP_sync_group

- The notification script can be used to generate custom syslog messages, or to invoke some custom logic (e.g., restart an app) when a state transition or fault occurs

- The keepalived package comes with numerous configuration examples, which show how to configure numerous aspects of the server

Starting Keepalived

Keepalived can be executed from an RC script, or started from the command line. The following example will start keepalived using the configuration file /usr/local/etc/keepalived.conf: $ keepalived -f /usr/local/etc/keepalived.conf If you need to debug keepalived issues, you can run the daemon with the "--dont-fork", "--log-console" and "--log-detail" options: $ keepalived -f /usr/local/etc/keepalived.conf --dont-fork --log-console --log-detail These options will stop keepalived from fork'ing, and will provide additional logging data. Using these options is especially useful when you are testing out new configuration directives, or debugging an issue with an existing configuration file. Locating The Router That is Managing A Virtual IP

To see which director is currently the master for a given virtual interface, you can check the output from the ip utility: VRRP-director1$ ip addr list br0 5: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN link/ether 00:24:8c:4e:07:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.6/24 brd 192.168.1.255 scope global br0 inet 192.168.1.100/32 scope global br0:100 inet 192.168.1.101/32 scope global br0:101 inet6 fe80::224:8cff:fe4e:7f6/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever VRRP-director2$ ip addr list br0 5: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN link/ether 00:24:8c:4e:07:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.7/24 brd 192.168.1.255 scope global br0 inet6 fe80::224:8cff:fe4e:7f6/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever In the output above, we can see that the virtual interfaces 192.168.1.100 and 192.168.1.101 are currently active on VRRP-director1. Troubleshooting Keepalived And VRRP

The keepalived daemon will log to syslog by default. Log entries will range from entries that show when the keepalive daemon started, to entries that show state transitions. Here are a few sample entries that show keepalived starting up, and the node transitioning a VRRP instance to the MASTER state: Jul 3 16:29:56 disarm Keepalived: Starting Keepalived v1.1.17 (07/03,2009) Jul 3 16:29:56 disarm Keepalived: Starting VRRP child process, pid=1889 Jul 3 16:29:56 disarm Keepalived_VRRP: Using MII-BMSR NIC polling thread... Jul 3 16:29:56 disarm Keepalived_VRRP: Registering Kernel netlink reflector Jul 3 16:29:56 disarm Keepalived_VRRP: Registering Kernel netlink command channel Jul 3 16:29:56 disarm Keepalived_VRRP: Registering gratutious ARP shared channel Jul 3 16:29:56 disarm Keepalived_VRRP: Opening file '/usr/local/etc/keepalived.conf'. Jul 3 16:29:56 disarm Keepalived_VRRP: Configuration is using : 62990 Bytes Jul 3 16:29:57 disarm Keepalived_VRRP: VRRP_Instance(VRRP_ROUTER1) Transition to MASTER STATE Jul 3 16:29:58 disarm Keepalived_VRRP: VRRP_Instance(VRRP_ROUTER1) Entering MASTER STATE Jul 3 16:29:58 disarm Keepalived_VRRP: Netlink: skipping nl_cmd msg... If you are unable to determine the source of a problem with the system logs, you can use tcpdump to display the VRRP advertisements that are sent on the local network. Advertisements are sent to a reserved VRRP multicast address (224.0.0.18), so the following filter can be used to display all VRRP traffic that is visible on the interface passed to the "-i" option: $ tcpdump -vvv -n -i br0 host 224.0.0.18 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on br0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 10:18:23.621512 IP (tos 0x0, ttl 255, id 102, offset 0, flags [none], proto VRRP (112), length 40) \ 192.168.1.6 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 100, prio 100, authtype simple, intvl 1s, length 20, addrs: 192.168.1.100 auth "19283746" 10:18:25.621977 IP (tos 0x0, ttl 255, id 103, offset 0, flags [none], proto VRRP (112), length 40) \ 192.168.1.6 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 100, prio 100, authtype simple, intvl 1s, length 20, addrs: 192.168.1.100 auth "19283746" ......... The output contains several pieces of data that be useful for debugging problems: authtype - the type of authentication in use (authentication configuration directive) vrid - the virtual router id (virtual_router_id configuration directive) prio - the priority of the device (priority configuration directive) intvl - how often to send out advertisements (advert_int configuration directive) auth - the authentication token sent (auth_pass configuration directive) Conclusion

In this article I described how to set up a host to use the keepalived daemon, and provided a sample configuration file that can be used to failover virtual interfaces between servers. Keepalived has a slew of options not covered here, and I will refer you to the keepalived source code and documentation for additional details

在Keepalived集群中,其实并没有严格意义上的主、备节点,虽然可以在Keepalived配置文件中设置“state”选项为“MASTER”状态,但是这并不意味着此节点一直就是Master角色。控制节点角色的是Keepalived配置文件中的“priority”值,但并它并不控制所有节点的角色,另一个能改变节点角色的是在vrrp_script模块中设置的“weight”值,这两个选项对应的都是一个整数值,其中“weight”值可以是个负整数,一个节点在集群中的角色就是通过这两个值的大小决定的。 在一个一主多备的Keepalived集群中,“priority”值最大的将成为集群中的Master节点,而其他都是Backup节点。在Master节点发生故障后,Backup节点之间将进行“民主选举”,通过对节点优先级值“priority”和““weight”的计算,选出新的Master节点接管集群服务。

在vrrp_script模块中,如果不设置“weight”选项值,那么集群优先级的选择将由Keepalived配置文件中的“priority”值决定,而在需要对集群中优先级进行灵活控制时,可以通过在vrrp_script模块中设置“weight”值来实现。下面列举一个实例来具体说明。

假定有A和B两节点组成的Keepalived集群,在A节点keepalived.conf文件中,设置“priority”值为100,而在B节点keepalived.conf文件中,设置“priority”值为80,并且A、B两个节点都使用了“vrrp_script”模块来监控mysql服务,同时都设置“weight”值为10,那么将会发生如下情况。

在两节点都启动Keepalived服务后,正常情况是A节点将成为集群中的Master节点,而B自动成为Backup节点,此时将A节点的mysql服务关闭,通过查看日志发现,并没有出现B节点接管A节点的日志,B节点仍然处于Backup状态,而A节点依旧是Master状态,在这种情况下整个HA集群将失去意义。

下面就分析一下产生这种情况的原因,这也就是Keepalived集群中主、备角色选举策略的问题。下面总结了在Keepalived中使用vrrp_script模块时整个集群角色的选举算法,由于“weight”值可以是正数也可以是负数,因此,要分两种情况进行说明。

1. “weight”值为正数时 在vrrp_script中指定的脚本如果检测成功,那么Master节点的权值将是“weight值与”priority“值之和,如果脚本检测失败,那么Master节点的权值保持为“priority”值,因此切换策略为: Master节点“vrrp_script”脚本检测失败时,如果Master节点“priority”值小于Backup节点“weight值与”priority“值之和,将发生主、备切换。 Master节点“vrrp_script”脚本检测成功时,如果Master节点“weight”值与“priority”值之和大于Backup节点“weight”值与“priority”值之和,主节点依然为主节点,不发生切换。

2. “weight”值为负数时 在“vrrp_script”中指定的脚本如果检测成功,那么Master节点的权值仍为“priority”值,当脚本检测失败时,Master节点的权值将是“priority“值与“weight”值之差,因此切换策略为: Master节点“vrrp_script”脚本检测失败时,如果Master节点“priority”值与“weight”值之差小于Backup节点“priority”值,将发生主、备切换。 Master节点“vrrp_script”脚本检测成功时,如果Master节点“priority”值大于Backup节点“priority”值时,主节点依然为主节点,不发生切换。

在熟悉了Keepalived主、备角色的选举策略后,再来分析一下刚才实例,由于A、B两个节点设置的“weight”值都为10,因此符合选举策略的第一种,在A节点停止Mysql服务后,A节点的脚本检测将失败,此时A节点的权值将保持为A节点上设置的“priority”值,即为100,而B节点的权值将变为“weight”值与“priority”值之和,也就是90(10+80),这样就出现了A节点权值仍然大于B节点权值的情况,因此不会发生主、备切换。

对于“weight”值的设置,有一个简单的标准,即“weight”值的绝对值要大于Master和Backup节点“priority”值之差。对于上面A、B两个节点的例子,只要设置“weight”值大于20即可保证集群正常运行和切换。由此可见,对于“weight值的设置,要非常谨慎,如果设置不好,将导致集群角色选举失败,使集群陷于瘫痪状态。

如果你在读这篇文章,说明你跟大多数开发者一样对GIT感兴趣,如果你还没有机会来试一试GIT,我想现在你就要了解它了。 GIT不仅仅是个版本控制系统,它也是个内容管理系统(CMS),工作管理系统等。如果你是一个具有使用SVN背景的人,你需要做一定的思想转换,来适应GIT提供的一些概念和特征。所以,这篇文章的主要目的就是通过介绍GIT能做什么、它和SVN在深层次上究竟有什么不同来帮助你认识它。 那好,这就开始吧… 1.GIT是分布式的,SVN不是: 这是GIT和其它非分布式的版本控制系统,例如SVN,CVS等,最核心的区别。如果你能理解这个概念,那么你就已经上手一半了。需要做一点声明,GIT并不是目前第一个或唯一的分布式版本控制系统。还有一些系统,例如Bitkeeper, Mercurial等,也是运行在分布式模式上的。但GIT在这方面做的更好,而且有更多强大的功能特征。 GIT跟SVN一样有自己的集中式版本库或服务器。但,GIT更倾向于被使用于分布式模式,也就是每个开发人员从中心版本库/服务器上chect out代码后会在自己的机器上克隆一个自己的版本库。可以这样说,如果你被困在一个不能连接网络的地方时,就像在飞机上,地下室,电梯里等,你仍然能够提 交文件,查看历史版本记录,创建项目分支,等。对一些人来说,这好像没多大用处,但当你突然遇到没有网络的环境时,这个将解决你的大麻烦。 同样,这种分布式的操作模式对于开源软件社区的开发来说也是个巨大的恩赐,你不必再像以前那样做出补丁包,通过email方式发送出去,你只需要创建一个分支,向项目团队发送一个推请求。这能让你的代码保持最新,而且不会在传输过程中丢失。GitHub.com就是一个这样的优秀案例。 有些谣言传出来说subversion将来的版本也会基于分布式模式。但至少目前还看不出来。 2.GIT把内容按元数据方式存储,而SVN是按文件: 所有的资源控制系统都是把文件的元信息隐藏在一个类似.svn,.cvs等的文件夹里。如果你把.git目录的 体积大小跟.svn比较,你会发现它们差距很大。因为,.git目录是处于你的机器上的一个克隆版的版本库,它拥有中心版本库上所有的东西,例如标签,分 支,版本记录等。 3.GIT分支和SVN的分支不同: 分支在SVN中一点不特别,就是版本库中的另外的一个目录。如果你想知道是否合并了一个分支,你需要手工运行像这样的命令svn propget svn:mergeinfo,来确认代码是否被合并。感谢Ben同学指出这个特征。所以,经常会发生有些分支被遗漏的情况。 然而,处理GIT的分支却是相当的简单和有趣。你可以从同一个工作目录下快速的在几个分支间切换。你很容易发现未被合并的分支,你能简单而快捷的合并这些文件。

4.GIT没有一个全局的版本号,而SVN有: 目前为止这是跟SVN相比GIT缺少的最大的一个特征。你也知道,SVN的版本号实际是任何一个相应时间的源代 码快照。我认为它是从CVS进化到SVN的最大的一个突破。因为GIT和SVN从概念上就不同,我不知道GIT里是什么特征与之对应。如果你有任何的线 索,请在评论里奉献出来与大家共享。 更新:有些读者指出,我们可以使用GIT的SHA-1来唯一的标识一个代码快照。这个并不能完全的代替SVN里容易阅读的数字版本号。但,用途应该是相同的。 5.GIT的内容完整性要优于SVN: GIT的内容存储使用的是SHA-1哈希算法。这能确保代码内容的完整性,确保在遇到磁盘故障和网络问题时降低对版本库的破坏。这里有一个很好的关于GIT内容完整性的讨论 –http://stackoverflow.com/questions/964331/git-file-integrity GIT和SVN之间只有这五处不同吗?当然不是。我想这5个只是“最基本的”和“最吸引人”的,我只想到这5点。如果你发现有比这5点更有趣的,请共享出来,欢迎。

mysql中 myisam 引擎不支持事务的概念,多用于数据仓库这样查询多而事务少的情况,速度较快。

mysql中 innoDB 引擎支持事务的概念,多用于web网站后台等实时的中小型事务处理后台。

而oracle没有引擎的概念,oracle有OLTP和OLAP模式的区分,两者的差别不大,只有参数设置上的不同。

oracle无论哪种模式都是支持事务概念的,oracle是一个不允许读脏的数据库系统。

当今的数据处理大致可以分成两大类:联机事务处理OLTP(on-line transaction processing)、联机分析处理OLAP(On-Line Analytical Processing)。OLTP是传统的关系型数据库的主要应用,主要是基本的、日常的事务处理,例如银行交易。OLAP是数据仓库系统的主要应用,支持复杂的分析操作,侧重决策支持,并且提供直观易懂的查询结果.

OLTP:

也称为面向交易的处理系统,其基本特征是顾客的原始数据可以立即传送到计算中心进行处理,并在很短的时间内给出处理结果。

这样做的最大优点是可以即时地处理输入的数据,及时地回答。也称为实时系统(Real time System)。衡量联机事务处理系统的一个重要性能指标是系统性能,具体体现为实时响应时间(Response Time),即用户在终端上送入数据之后,到计算机对这个请求给出答复所需要的时间。OLTP是由数据库引擎负责完成的。

OLTP 数据库旨在使事务应用程序仅写入所需的数据,以便尽快处理单个事务。

OLAP:

简写为OLAP,随着数据库技术的发展和应用,数据库存储的数据量从20世纪80年代的兆(M)字节及千兆(G)字节过渡到现在的兆兆(T)字节和千兆兆(P)字节,同时,用户的查询需求也越来越复杂,涉及的已不仅是查询或操纵一张关系表中的一条或几条记录,而且要对多张表中千万条记录的数据进行数据分析和信息综合,关系数据库系统已不能全部满足这一要求。在国外,不少软件厂商采取了发展其前端产品来弥补关系数据库管理系统支持的不足,力图统一分散的公共应用逻辑,在短时间内响应非数据处理专业人员的复杂查询要求。

联机分析处理(OLAP)系统是数据仓库系统最主要的应用,专门设计用于支持复杂的分析操作,侧重对决策人员和高层管理人员的决策支持,可以根据分析人员的要求快速、灵活地进行大数据量的复杂查询处理,并且以一种直观而易懂的形式将查询结果提供给决策人员,以便他们准确掌握企业(公司)的经营状况,了解对象的需求,制定正确的方案。

第一种:直接启动 安装: tar zxvf redis-2.8.9.tar.gz cd redis-2.8.9 #直接make 编译 make #可使用root用户执行`make install`,将可执行文件拷贝到/usr/local/bin目录下。这样就可以直接敲名字运行程序了。 make install 启动: #加上`&`号使redis以后台程序方式运行 ./redis-server & 检测: #检测后台进程是否存在 ps -ef |grep redis #检测6379端口是否在监听 netstat -lntp | grep 6379 #使用`redis-cli`客户端检测连接是否正常 ./redis-cli 127.0.0.1:6379> keys * (empty list or set) 127.0.0.1:6379> set key "hello world" OK 127.0.0.1:6379> get key "hello world" 停止: #使用客户端 redis-cli shutdown #因为Redis可以妥善处理SIGTERM信号,所以直接kill -9也是可以的 kill -9 PID 第二种:通过指定配置文件启动 配置文件 可为redis服务启动指定配置文件,配置文件 redis.conf 在Redis根目录下。 #修改daemonize为yes,即默认以后台程序方式运行(还记得前面手动使用&号强制后台运行吗)。 daemonize no #可修改默认监听端口 port 6379 #修改生成默认日志文件位置 logfile "/home/futeng/logs/redis.log" #配置持久化文件存放位置 dir /home/futeng/data/redisData

启动时指定配置文件 redis-server ./redis.conf #如果更改了端口,使用`redis-cli`客户端连接时,也需要指定端口,例如: redis-cli -p 6380

其他启停同 直接启动 方式。配置文件是非常重要的配置工具,随着使用的逐渐深入将显得尤为重要,推荐在一开始就使用配置文件。 第三种: 使用Redis启动脚本设置开机自启动 启动脚本 推荐在生产环境中使用启动脚本方式启动redis服务。启动脚本 redis_init_script 位于位于Redis的 /utils/ 目录下。 #大致浏览下该启动脚本,发现redis习惯性用监听的端口名作为配置文件等命名,我们后面也遵循这个约定。 #redis服务器监听的端口 REDISPORT=6379 #服务端所处位置,在make install后默认存放与`/usr/local/bin/redis-server`,如果未make install则需要修改该路径,下同。 EXEC=/usr/local/bin/redis-server #客户端位置 CLIEXEC=/usr/local/bin/redis-cli #Redis的PID文件位置 PIDFILE=/var/run/redis_${REDISPORT}.pid #配置文件位置,需要修改 CONF="/etc/redis/${REDISPORT}.conf" 配置环境 1. 根据启动脚本要求,将修改好的配置文件以端口为名复制一份到指定目录。需使用root用户。 mkdir /etc/redis cp redis.conf /etc/redis/6379.conf 2. 将启动脚本复制到/etc/init.d目录下,本例将启动脚本命名为redisd(通常都以d结尾表示是后台自启动服务)。 cp redis_init_script /etc/init.d/redisd 3. 设置为开机自启动 此处直接配置开启自启动 chkconfig redisd on 将报错误: service redisd does not support chkconfig 参照 此篇文章 ,在启动脚本开头添加如下两行注释以修改其运行级别: #!/bin/sh # chkconfig: 2345 90 10 # description: Redis is a persistent key-value database # 再设置即可成功。 #设置为开机自启动服务器 chkconfig redisd on #打开服务 service redisd start #关闭服务 service redisd stop http://www.tuicool.com/articles/aQbQ3u

mysql mysqldump 只导出表结构 不导出数据 mysqldump --opt -d 数据库名 -u root -p > xxx.sql 备份数据库

#mysqldump 数据库名 >数据库备份名 #mysqldump -A -u用户名 -p密码 数据库名>数据库备份名 #mysqldump -d -A --add-drop-table -uroot -p >xxx.sql 1.导出结构不导出数据

mysqldump --opt -d 数据库名 -u root -p > xxx.sql 2.导出数据不导出结构 mysqldump -t 数据库名 -uroot -p > xxx.sql 3.导出数据和表结构 mysqldump 数据库名 -uroot -p > xxx.sql 4.导出特定表的结构

mysqldump -uroot -p -B 数据库名 --table 表名 > xxx.sql 导入数据:

由于mysqldump导出的是完整的SQL语句,所以用mysql客户程序很容易就能把数据导入了: #mysql 数据库名 < 文件名 #source /tmp/xxx.sql

Haproxy根目录:F:\SysWork\openSource\haproxy\haproxy1.5.12 配置文件haproxy.cfg如下: global log 127.0.0.1 local0 # maxconn 4096 chroot F:\SysWork\openSource\haproxy\haproxy1.5.12 # uid 99 # gid 99 # daemon nbproc 1 pidfile F:\SysWork\openSource\haproxy\haproxy1.5.12\haproxy.pid debug quiet defaults log 127.0.0.1 local3 mode http option httplog option httpclose option dontlognull option forwardfor option redispatch retries 3 maxconn 8192 balance roundrobin timeout connect 50000 timeout client 50000 timeout server 50000 timeout check 20000 listen httpweb :8100 mode http balance roundrobin option httpclose option forwardfor option httpchk GET /index.html #心跳检测的文件 server httpweb1 localhost:9200 cookie 1 weight 5 check inter 2000 rise 2 fall 3 server httpweb2 localhost:9300 cookie 2 weight 3 check inter 2000 rise 2 fall 3 listen httpservice :8200 mode http balance roundrobin option httpclose option forwardfor option httpchk GET /index.html #心跳检测的文件 server httpservice1 localhost:9200 cookie 3 weight 5 check inter 2000 rise 2 fall 3 server httpservice2 localhost:9300 cookie 4 weight 3 check inter 2000 rise 2 fall 3 listen tcpservice bind 0.0.0.0:8400 mode tcp server tcpservice1 localhost:20880 cookie 5 weight 3 check inter 2000 rise 2 fall 3 listen status 127.0.0.1:8300 stats enable stats uri /status stats auth admin:123456 stats realm (Haproxy\ statistic) 启动命令: F:\SysWork\openSource\haproxy\haproxy1.5.12>haproxy.exe -f haproxy.cfg [WARNING] 240/200829 (11260) : parsing [haproxy.cfg:14] : 'option httplog' not usable with proxy 'tcpservice' (needs 'mo de http'). Falling back to 'option tcplog'. [WARNING] 240/200829 (11260) : config : 'option forwardfor' ignored for proxy 'tcpservice' as it requires HTTP mode. [WARNING] 240/200829 (11260) : config : proxy 'tcpservice' : ignoring cookie for server 'tcpservice1' as HTTP mode is di sabled. Available polling systems : poll : pref=200, test result OK select : pref=150, test result FAILED Total: 2 (1 usable), will use poll. Using poll() as the polling mechanism. [WARNING] 240/200829 (11260) : [haproxy.main()] Cannot raise FD limit to 4019. [WARNING] 240/200829 (11260) : [haproxy.main()] FD limit (256) too low for maxconn=2000/maxsock=4019. Please raise 'ulim it-n' to 4019 or more to avoid any trouble. [WARNING] 240/200830 (11260) : Server httpweb/httpweb1 is DOWN, reason: Layer4 connection problem, info: "Connection ref used", check duration: 1000ms. 1 active and 0 backup servers left. 0 sessions active, 0 requeued, 0 remaining in queue. [WARNING] 240/200831 (11260) : Server httpweb/httpweb2 is DOWN, reason: Layer4 connection problem, info: "Connection ref used", check duration: 1000ms. 0 active and 0 backup servers left. 0 sessions active, 0 requeued, 0 remaining in queue. [ALERT] 240/200831 (11260) : proxy 'httpweb' has no server available! [WARNING] 240/200831 (11260) : Server httpservice/httpservice1 is DOWN, reason: Layer4 connection problem, info: "Connec tion refused", check duration: 1000ms. 1 active and 0 backup servers left. 0 sessions active, 0 requeued, 0 remaining in queue. [WARNING] 240/200831 (11260) : Server httpservice/httpservice2 is DOWN, reason: Layer4 connection problem, info: "Connec tion refused", check duration: 998ms. 0 active and 0 backup servers left. 0 sessions active, 0 requeued, 0 remaining in queue. [ALERT] 240/200831 (11260) : proxy 'httpservice' has no server available! 监控页面地址:http://127.0.0.1:8300/status 现在配置文件除了http代理之外,还有tcp代理,http代理就是简单的代理tomcat的请求。把haproxy的请求分发给多个tomcat,而tcp代理我这里是代理的dubbo请求,dubbo启动起来的时候20880端口,但是我们可以通过这里的8400端口提供请求 我们之前都是通过telnet localhost 20880可以看到dubbo控制台,现在可以通过telnet localhost 8400查看dubbo控制台

nginx的根目录是:D:\Sys\server\nginx\nginx-1.9.4\ nginx配置文件目录:D:\Sys\server\nginx\nginx-1.9.4\conf nginx.conf 配置文件如下: #user nobody; worker_processes 1; #error_log logs/error.log; #error_log logs/error.log notice; #error_log logs/error.log info; #pid logs/nginx.pid; events { worker_connections 1024; } http { include mime.types; default_type application/octet-stream; #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' # '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' # '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; #access_log logs/access.log main; sendfile on; #tcp_nopush on; #keepalive_timeout 0; keepalive_timeout 65; #gzip on; include vhosts/*.conf; }

这个主目录只保留基本配置 include vhosts/*.conf;这句话就是引用虚拟主机目录的配置文件 在该目录下面创建vhosts目录: D:\Sys\server\nginx\nginx-1.9.4\conf\vhosts 虚拟主机(实际里面就是配置upstream和server,然后server里面配置监听端口和serverName,还有location)目录里面的配置文件分别为: www.abin.com.conf www.lee.com.conf www.abin.com.conf的配置为: upstream abin { server localhost:9200 weight=10; } # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration server { listen 8000; server_name www.abin.com abin.com; location / { #反向代理的地址 proxy_pass http://abin; root html; index index.html index.htm; } location /abin { #反向代理的地址 proxy_pass http://abin; root html; index index.html index.htm; } } www.lee.com.conf的配置为: upstream lee { server localhost:9300 weight=10;//这个配置为tomcat的请求地址 } # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration server { listen 8000; server_name www.lee.com lee.com; location / { #反向代理的地址 proxy_pass http://lee; root html; index index.html index.htm; } location /abin { #反向代理的地址 proxy_pass http://lee; root html; index index.html index.htm; } } 测试: http://www.lee.com:8000/ http://www.lee.com:8000/abin

http://lee.com:8000/abin http://www.lee.com:8000/ http://www.lee.com:8000/lee

http://lee.com:8000/lee

我的tomcat服务器的web.xml都配置了<webcome-list>index.html</welcome-list>,

tomcat:9200配置了abin这个java工程,它里面的index.html内容为hello,abin

tomcat:9300配置了abin这个java工程,它里面的index.html内容为hello,lee 那么上面的第二个地址打印hello,abin 那么上面的第四个地址打印hello,lee 本地hosts文件配置为: 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 www.abin.com abin.com 127.0.0.1 www.lee.com lee.com

支付宝这次面试,直接是一波流搞定,没有HR问为毛辞职,职业规划之类的问题,都是直接上干货的,技术. 笔试40分钟,然后带上试卷直接去面试,面试时间长短就不清楚了,我大概面了1个小时左右. 笔试: 1. cookie 和 session 的区别 2. JVM 内存模型 3. SQL注入的原理 4. 悲观锁 和 乐观锁 5. 读程序,输出结果. 关于treemap的 6. linux 基础命令,统计日志中的信息 7. java 分布式集群 8. 一道设计题,具体到数据库的表.大概是淘宝的搜索中,输入手机,会出来很多类型,按品牌按价格区间按手机种类. 还有2道题我记不住了. 面试: 1.介绍你做过的项目,用到的技术,涉及到的模块,然后从项目中问各种技术实现的细节(为了确保你是真的懂了). 2.看你的试卷,喊你讲解做题的思路,以及这样结果的原因.(考的是各位的java基础知识了,这点是绕不过去的,懂了就懂了啊,只有平时多看书) 3.团购6位验证码以及团购成功后,发送到你手机上的条码的实现方式.(第一个问题我说用随机数+时间来验证.第二个问题老实说,我也没答上来,我说用序列,面试官说序列到后期20位以上的时候,用户体验很差的) 4.淘宝上是如何保证库存和订单之间的数据准确性的.(CICS Tuxedo,考点是分布式事务,这个问题我也没答上来,最后他问我有什么问题问他的时候,我就反问的这个问题,面试官人挺好的,给我耐心的讲解了一遍淘宝的实现方式以及 epay的实现方式. 淘宝是通过分布式事物,中间用了一个叫协调者角色的程序,当那边点击购买时,会库存减一,保存一条预扣的状态,但是是个预准备状态,然后做成功后,协调者会在另一个数据库生成订单,然后这个订单也是预状态,等两边都准备好以后,通知协调者,又协调者统一完成这2个数据库的事物,从而达到完成一笔交易的目的,若其中一方失败,则将预扣的数字返回到库存从而实现类似回滚的操作.) 5.索引的原理.能否构建时间索引.时间索引构建后会存在什么问题.(索引原理我是回答的堆表索引的构建原理以及查询原理,但是关于时间索引的问题,我也没回答出个所以然来,看面试官的反馈,好像回答得不够好吧) 6.你们数据库的数据量有多大,(回答:我们是电信方面的系统,表上亿的数据很正常).问:如果保证效率? (我是如此回答的,各位自行结合自身的情况参考.答:后台J OB程序会定期备份,把生产表数据移走,然后备份表也会再备份一次,如此剃度的备份,保证生产库的数据是最小的.然后备份表采用分区和子分区,加上构建战略索引(分析系统的sql,常用 查询字段构建复合索引,以减少每次查询时对表的访问次数)). 7.SQL注入的原理以及如何预防,并举例.(这个相对简单,网上一搜一大片) 8.使用过Memcache么? 用在项目中哪些地方? (答,在门户主机上使用,缓存session,分布式的时候,统一访问这台主机验证用户session是否存在,来维持回话的状态和实现回话同步.又追问:java代码中如何实现访问门户服务器的这个session池子的? 几年前的代码,确实忘记了..于是坦白的说,记不清楚了 ) 这些是主要的问题,当你回答一个大问题时中间还有很多比较碎的追问性质的小问题,总体给我的感觉是,氛围很轻松+愉快的,技术层面上还是需要你真正的理解透彻一些关键技术点,才能做到应付各种追问和给出满意的答案吧.如果只是一知半解想去蒙混过关肯定是不行的,毕竟在支付宝的技术大牛面前,多追问几句,也就把你逼到死角了. 还有一点比较重要的感觉就是,他们比较在意你是否了解当下的一些比较热的技术点,比如淘宝的秒杀,是如何保证高并发下的安全性和性能,新浪微博那种大数据量的发送,怎么就保证正确性和时效性的. 自我感觉面试得很一般,估计希望比较小吧,共享这些希望能给各位小伙伴带来实际上的帮助.

环境 配置Mysql的MasterSlave至少需要两台机器。我这里使用三台虚拟机进行测试。三台机器配置完全一样,MySQL安装的路径也是一样: 第一台:10.1.5.181; Windows 2008 DataCenter + MySQL Community Server 5.6.10.1 第二台:10.1.5.182; Windows 2008 DataCenter + MySQL Community Server 5.6.10.1 第三台:10.1.5.183; Windows 2008 DataCenter + MySQL Community Server 5.6.10.1 第一台10.1.5.181用作master,其他两台用做slave。 配置Master 在10.1.5.181这台服务器上找到MySQL的配置文件my.ini。我的具体路径是在C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6下。 打开配置文件,在最下面添加如下配置: ************************************************************************************ #Master start

#日志输出地址 主要同步使用

log-bin=master-bin.log

#同步数据库

binlog-do-db=test

#主机id 不能和从机id重复

server-id=1

#Master end ************************************************************************************ master的配置比较少,server-id是为这一组master/slave服务器定的唯一id,master/slave服务器中不能重复。在binlog-do-db中填写对象要同步的数据库,如果有多个,用逗号分隔,或再写一行如binlog-do-db=test2。 配置Slave 同样在第二台机器上10.1.5.181找到配置文件my.ini。打开配置文件,在最下面添加如下配置: ***************************************************************************** report-host = 10.1.5.181

report-user = root

report-password = root123

log-bin = slave-bin.log

replicate-do-db = test server-id = 2 ***************************************************************************** 这里需要添加master的IP,连接master的用户名和密码,生产环境中需要新建一个用户专门来处理replication,这里没有新建用户,用root做测试。端口没有配置,就是使用默认的3306,如果端口有变化,则通过report-port=?来配置。log-bin是记录日志的位置。 然后通过命令start slave来启动mysql的复制功能。如果在start slave过程中出现异常: The server is not configured as slave; fix in config file or with CHANGE MASTER TO 可以通过下面语句解决: change master to master_host='10.1.5.181',master_user='root',master_password='root123',master_log_file='master-bin.000001' ,master_log_pos=120; 使用show slave status 命令来查来看运行状态。特别关注两个属性,是否为“Yes”,如果都为“Yes”,则说明运行正常。 Slave_IO_Running:连接到主库,并读取主库的日志到本地,生成本地日志文件 Slave_SQL_Running:读取本地日志文件,并执行日志里的SQL命令。 同样的配置再在第三台机器上配置一下,server-id修改成3。重启slave和master的mysqld服务。然后测试,在三台服务器上都确保有数据库test,然后在master服务器的test数据库上建表和数据,之后再两台slave上面都会看见数据的同步。 Mysql的MasterSlave同步时通过二进制文件进行同步的。在Master端,你可以在C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data的master-bin.log日志文件里看见所有同步的sql脚本,master-bin.log是配置master时候输入的。在slave端,你可以在MySQL02-relay-bin类似的文件中找到日志。

http://www.cnblogs.com/haoxinyue/archive/2013/04/02/2995280.html

最近因为项目需要,简单的试用了两款高可用开源方案:Keepalived和Heartbeat。两者都很流行,但差异还是很大的,现将试用过程中的感受以及相关知识点简单总结一下,供大家选择方案的时候参考。 1)Keepalived使用更简单:从安装、配置、使用、维护等角度上对比,Keepalived都比Heartbeat要简单得多,尤其是Heartbeat2.1.4后拆分成3个子项目,安装、配置、使用都比较复杂,尤其是出问题的时候,都不知道具体是哪个子系统出问题了;而Keepalived只有1个安装文件、1个配置文件,配置文件也简单很多; 2)Heartbeat功能更强大:Heartbeat虽然复杂,但功能更强大,配套工具更全,适合做大型集群管理,而Keepalived主要用于集群倒换,基本没有管理功能; 3)协议不同:Keepalived使用VRRP协议进行通信和选举,Heartbeat使用心跳进行通信和选举;Heartbeat除了走网络外,还可以通过串口通信,貌似更可靠; 4)使用方式基本类似:如果要基于两者设计高可用方案,最终都要根据业务需要写自定义的脚本,Keepalived的脚本没有任何约束,随便怎么写都可以;Heartbeat的脚本有约束,即要支持service start/stop/restart这种方式,而且Heartbeart提供了很多默认脚本,简单的绑定ip,启动apache等操作都已经有了; 使用建议:优先使用Keepalived,当Keepalived不够用的时候才选择Heartbeat

1、StatefulJobimplements StatefulJob使Job成为有状态的,顺序执行 同一个有状态的job实例不存在并发,无状态的job的并发数由上面配置的线程数决定。不想并发的话,设置成1,第二个线程在前一个执行完以后触发执行。 线程数大于1时,如果存在空闲线程,则到执行时间点即触发执行。

2、MethodInvokingJobDetailFactoryBean MethodInvokingJobDetailFactoryBean的并发问题 大家在使用quartz的时候,一般只设置了“targetObject”和“targetMethod”,MethodInvokingJobDetailFactoryBean类默认是并发执行的,这时候如果不设置“concurrent”为false,很可能带来并发或者死锁的问题,而且几率较小,不容易复现,请大家使用的时候注意设置“concurrent”。 <bean id="cpm.MessageJobFactoryBean" class="org.springframework.scheduling.quartz.MethodInvokingJobDetailFactoryBean"> <property name="targetObject" ref="cpm.MessageJob"/> <property name="targetMethod" value="execute"/> <property name="concurrent" value="false"/> </bean> concurrent 同时发生 concurrent:对于相同的JobDetail,当指定多个Trigger时, 很可能第一个job完成之前,第二个job就开始了。 定concurrent设为false,多个job不会并发运行,第二个job将不会在第一个job完成之前开始

防止job并行运行的几种解决方案 一、JOB State 在通过MethodInvokingJobDetailFactoryBean在运行中动态生成的Job,配置的xml文件有个concurrent属性,表示job是否可以并行运行:如果一个job的业务处理发费的时间超过了job的启动的间隔时间(repeatInterval),这个属性非常有用。如果为false,那么,在这种情况下,当前job还在运行,那么下一个job只能延时运行。如果为true,那么job就会并行运行。在实际的应用中应该配置为true/false,要根据需要了(废话)。 二、如果通过继承QuartzJobBean实现job的话,默认情况下QuartzJobBean是implements org.quartz.Job接口的,也就是说job示例是stateless的,会出现前面所述的并行情况。而代码中却要求job任务必需串行,解决办法:在job子类中继续implements org.quartz.StatefulJob。那么这个job实例变成了Stateful,job任务也就是串行的了。 注: 在Quartz中,如果实现org.quartz.Job接口,那么这个job是stateless的,job实例的参数不能在多个任务之间共享,如果实现org.quartz.StatefulJob,这个job是个单例的,job实例的属性可以从当前任务传递到下一个任务。

spring和quartz的整合对版本是有要求的。 spring3.1以下的版本必须使用quartz1.x系列,3.1以上的版本才支持quartz 2.x,不然会出错。

至于原因,则是spring对于quartz的支持实现,org.springframework.scheduling.quartz.CronTriggerBean继承了org.quartz.CronTrigger,在quartz1.x系列中org.quartz.CronTrigger是个类,而在quartz2.x系列中org.quartz.CronTrigger变成了接口,从而造成无法用spring的方式配置quartz的触发器(trigger)。 在Spring中使用Quartz有两种方式实现:第一种是任务类继承QuartzJobBean,第二种则是在配置文件里定义任务类和要执行的方法,类和方法可以是普通类。很显然,第二种方式远比第一种方式来的灵活。 MethodInvokingJobDetailFactoryBean中concurrent和shouldRecover属性的作用 解释 concurrent为true,则允许一个QuartzJob并发执行,否则就是顺序执行。例如QuartzJob A执行时间为15秒,配置为每10秒执行一次;如果concurrent为true,则0秒的时候启动一次A,10秒的时候再启动一次A,20秒的时候再启动一次A,不管前面启动的A有没有执行完;如果concurrent为false,则0秒的时候启动一次A,15秒的时候A执行完毕,再第二次启动A。 shouldRecover属性为true,则当Quartz服务被中止后,再次启动或集群中其他机器接手任务时会尝试恢复执行之前未完成的所有任务。例如QuartzJob B,在每次00秒的时候启动,假如在03:00的任务执行完之后服务器1被中止,服务器2在05:15的时候才接手;如果shouldRecover属性为true,则服务器2会尝试着补回原来在04:00和05:00的时候应该做的任务,如果shouldRecover属性为false,则服务器2只会从06:00的时候再执行B。 Quartz集群只支持JDBCJobStore存储方式,而MethodInvokingJobDetailFactoryBean不能序列化存储job数据到数据库, 重写 quartz 的 QuartzJobBean 类 原因是在使用 quartz+spring 把 quartz 的 task 实例化进入数据库时,会产生: serializable 的错误,原因在于: 这个 MethodInvokingJobDetailFactoryBean 类中的 methodInvoking 方法,是不支持序列化的,因此在把 QUARTZ 的 TASK 序列化进入数据库时就会抛错。网上有说把 SPRING 源码拿来,修改一下这个方案,然后再打包成 SPRING.jar 发布,这些都是不好的方法,是不安全的。 必须根据 QuartzJobBean 来重写一个自己的类 。

QRTZ_CALENDARS 以 Blob 类型存储 Quartz 的 Calendar 信息 QRTZ_CRON_TRIGGERS 存储 Cron Trigger,包括 Cron表达式和时区信息 QRTZ_FIRED_TRIGGERS 存储与已触发的 Trigger 相关的状态信息,以及相联 Job的执行信息QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS 存储已暂停的 Trigger 组的信息 QRTZ_SCHEDULER_STATE 存储少量的有关 Scheduler 的状态信息,和别的 Scheduler实例(假如是用于一个集群中) QRTZ_LOCKS 存储程序的悲观锁的信息(假如使用了悲观锁) QRTZ_JOB_DETAILS 存储每一个已配置的 Job 的详细信息 QRTZ_JOB_LISTENERS 存储有关已配置的 JobListener 的信息 QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS 存储简单的Trigger,包括重复次数,间隔,以及已触的次数 QRTZ_BLOG_TRIGGERS Trigger 作为 Blob 类型存储(用于 Quartz 用户用 JDBC创建他们自己定制的 Trigger 类型,JobStore 并不知道如何存储实例的时候) QRTZ_TRIGGER_LISTENERS 存储已配置的 TriggerListener 的信息 QRTZ_TRIGGERS 存储已配置的 Trigger 的信息 -------------------------------------------------------------------------------------------------- quartz 持久化数据库表格字段解释 建表,SQL语句在quartz-1.6.6\docs\dbTables文件夹中可以找到,介绍下主要的几张表:

表qrtz_job_details: 保存job详细信息,该表需要用户根据实际情况初始化

job_name:集群中job的名字,该名字用户自己可以随意定制,无强行要求

job_group:集群中job的所属组的名字,该名字用户自己随意定制,无强行要求

job_class_name:集群中个note job实现类的完全包名,quartz就是根据这个路径到classpath找到该job类

is_durable:是否持久化,把该属性设置为1,quartz会把job持久化到数据库中

job_data:一个blob字段,存放持久化job对象

表qrtz_triggers: 保存trigger信息

trigger_name: trigger的名字,该名字用户自己可以随意定制,无强行要求

trigger_group:trigger所属组的名字,该名字用户自己随意定制,无强行要求

job_name: qrtz_job_details表job_name的外键

job_group: qrtz_job_details表job_group的外键

trigger_state:当前trigger状态,设置为ACQUIRED,如果设置为WAITING,则job不会触发

trigger_cron:触发器类型,使用cron表达式

表qrtz_cron_triggers:存储cron表达式表

trigger_name: qrtz_triggers表trigger_name的外键

trigger_group: qrtz_triggers表trigger_group的外键

cron_expression:cron表达式

表qrtz_scheduler_state:存储集群中note实例信息,quartz会定时读取该表的信息判断集群中每个实例的当前状态

instance_name:之前配置文件中org.quartz.scheduler.instanceId配置的名字,就会写入该字段,如果设置为AUTO,quartz会根据物理机名和当前时间产生一个名字

last_checkin_time:上次检查时间

checkin_interval:检查间隔时间

步骤4:

配置quartz.properties文件:

#调度标识名 集群中每一个实例都必须使用相同的名称 org.quartz.scheduler.instanceName = scheduler #ID设置为自动获取 每一个必须不同 org.quartz.scheduler.instanceId = AUTO #数据保存方式为持久化 org.quartz.jobStore.class = org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreTX #数据库平台 org.quartz.jobStore.driverDelegateClass = org.quartz.impl.jdbcjobstore.oracle.weblogic.WebLogicOracleDelegate #数据库别名 随便取org.quartz.jobStore.dataSource = myXADS #表的前缀 org.quartz.jobStore.tablePrefix = QRTZ_ #设置为TRUE不会出现序列化非字符串类到 BLOB 时产生的类版本问题 org.quartz.jobStore.useProperties = true #加入集群 org.quartz.jobStore.isClustered = true #调度实例失效的检查时间间隔 org.quartz.jobStore.clusterCheckinInterval = 20000 #容许的最大作业延长时间 org.quartz.jobStore.misfireThreshold = 60000 #ThreadPool 实现的类名 org.quartz.threadPool.class = org.quartz.simpl.SimpleThreadPool #线程数量 org.quartz.threadPool.threadCount = 10 #线程优先级 org.quartz.threadPool.threadPriority = 5 #自创建父线程 org.quartz.threadPool.threadsInheritContextClassLoaderOfInitializingThread = true #设置数据源org.quartz.dataSource.myXADS.jndiURL = CT #jbdi类名 org.quartz.dataSource.myXADS.java.naming.factory.initial = weblogic.jndi.WLInitialContextFactory #URLorg.quartz.dataSource.myXADS.java.naming.provider.url = t3://localhost:7001

【注】:在J2EE工程中如果想用数据库管理Quartz的相关信息,就一定要配置数据源,这是Quartz的要求。

1、下载一个jrebel的文件,解压到D:\Sys\jrebel6.0.0-crack,在eclipse的classpath路径下面配置rebel.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <application xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.zeroturnaround.com" xsi:schemaLocation="http://www.zeroturnaround.com http://www.zeroturnaround.com/alderaan/rebel-2_0.xsd"> <classpath> <dir name="D:\SystemFile\EclipseWorkspace\SpringAQConsume\target"> </dir> </classpath> <web> <link target="/"> <dir name="D:\SystemFile\EclipseWorkspace\SpringAQConsume\src\main\webapp"> </dir> </link> </web> </application> 2、在tomcat里面配置 -javaagent:D:\Sys\jrebel6.0.0-crack\jrebel.jar -noverify -Xbootclasspath/p:D:\Sys\jrebel6.0.0-crack\rebelboot.jar -javaagent:D:\Sys\jrebel-6.0.2\jrebel.jar -noverify -Xbootclasspath/p:D:\Sys\jrebel-6.0.2\rebelboot.jar *********6.2.2需要以下设置********** -noverify -Djavaagent:D:/Sys\server/JRebel/JRebel6.2.0/jrebel.jar -DXbootclasspath/p:D:\Sys\server\JRebel\JRebel6.2.0\rebelboot.jar -Drebel.generate.show=true -Drebel.spring_plugin=true -Drebel.aspectj_plugin=true -Drebel.cxf_plugin=true -Drebel.logback_plugin=true -Drebel.mybatis_plugin=true -Xdebug -Djava.compiler=NONE -DXrunjdwp:transport=dt_socket,address=8787,server=y,suspend=n -Drebel.dirs=D:\SystemFile\EclipseWorkspace\integrate-svr\integrate-main\target\classes -Dmyproject.root=D:\SystemFile\EclipseWorkspace\integrate-svr -Drebel.disable_update=true

《秒杀系统架构优化思路》

上周参加Qcon,有个兄弟分享秒杀系统的优化,其观点有些赞同,大部分观点却并不同意,结合自己的经验,谈谈自己的一些看法。

一、为什么难 秒杀系统难做的原因:库存只有一份,所有人会在集中的时间读和写这些数据。 例如小米手机每周二的秒杀,可能手机只有1万部,但瞬时进入的流量可能是几百几千万。 又例如12306抢票,亦与秒杀类似,瞬时流量更甚。

二、常见架构

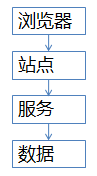

流量到了亿级别,常见站点架构如上:

1)浏览器端,最上层,会执行到一些JS代码 2)站点层,这一层会访问后端数据,拼html页面返回给浏览器 3)服务层,向上游屏蔽底层数据细节 4)数据层,最终的库存是存在这里的,mysql是一个典型

三、优化方向 1)将请求尽量拦截在系统上游:传统秒杀系统之所以挂,请求都压倒了后端数据层,数据读写锁冲突严重,并发高响应慢,几乎所有请求都超时,流量虽大,下单成功的有效流量甚小【一趟火车其实只有2000张票,200w个人来买,基本没有人能买成功,请求有效率为0】 2)充分利用缓存:这是一个典型的读多些少的应用场景【一趟火车其实只有2000张票,200w个人来买,最多2000个人下单成功,其他人都是查询库存,写比例只有0.1%,读比例占99.9%】,非常适合使用缓存

四、优化细节 4.1)浏览器层请求拦截 点击了“查询”按钮之后,系统那个卡呀,进度条涨的慢呀,作为用户,会不自觉的再去点击“查询”,继续点,继续点,点点点。。。有用么?平白无故的增加了系统负载(一个用户点5次,80%的请求是这么多出来的),怎么整? a)产品层面,用户点击“查询”或者“购票”后,按钮置灰,禁止用户重复提交请求 b)JS层面,限制用户在x秒之内只能提交一次请求 如此限流,80%流量已拦

4.2)站点层请求拦截与页面缓存 浏览器层的请求拦截,只能拦住小白用户(不过这是99%的用户哟),高端的程序员根本不吃这一套,写个for循环,直接调用你后端的http请求,怎么整? a)同一个uid,限制访问频度,做页面缓存,x秒内到达站点层的请求,均返回同一页面 b)同一个item的查询,例如手机车次,做页面缓存,x秒内到达站点层的请求,均返回同一页面 如此限流,又有99%的流量会被拦截在站点层

4.3)服务层请求拦截与数据缓存 站点层的请求拦截,只能拦住普通程序员,高级黑客,假设他控制了10w台肉鸡(并且假设买票不需要实名认证),这下uid的限制不行了吧?怎么整? a)大哥,我是服务层,我清楚的知道小米只有1万部手机,我清楚的知道一列火车只有2000张车票,我透10w个请求去数据库有什么意义呢?对于写请求,做请求队列,每次只透过有限的写请求去数据层,如果均成功再放下一批,如果库存不够则队列里的写请求全部返回“已售完” b)对于读请求,还用说么?cache来抗,不管是memcached还是redis,单机抗个每秒10w应该都是没什么问题的 如此限流,只有非常少的写请求,和非常少的读缓存mis的请求会透到数据层去,又有99.9%的请求被拦住了

4.4)数据层闲庭信步 到了数据这一层,几乎就没有什么请求了,单机也能扛得住,还是那句话,库存是有限的,小米的产能有限,透过过多请求来数据库没有意义。

五、总结 没什么总结了,上文应该描述的非常清楚了,对于秒杀系统,再次重复下笔者的两个架构优化思路: 1)尽量将请求拦截在系统上游 2)读多写少的常用多使用缓存