本文由有赞技术团队原创分享,原题“有赞 APP IM SDK 组件架构设计”,即时通讯网收录时有修订和改动,感谢原作者的无私分享。

1、引言

本文主要以Android客户端为例,记录了有赞旗下 App 中使用自研 IM,并将IM提炼成组件化SDK的设计思路。此项工作由有赞移动开发组 IM SDK 团队共同讨论完成。

在有赞产品中,存在大量需要交易双方沟通交流的场景,比如,客户咨询商家产品信息,售前售后简单的答疑和维权等。另外,有赞业务还存在一些特殊的复杂场景,如供应商、分销商、客户三方之间需要同步沟通,会同时存在多种沟通角色。

此时需要较为完善的即时通信(IM)解决方案,但是由于有赞针对不同的商户和使用场景有多个APP,APP自行实现IM功能代价较大,且维护起来人力分散,于是,IM SDK项目便应运而生了,APP 通过接入此给件化SDK,可以快速实现IM基本功能。

学习交流:

- 即时通讯/推送技术开发交流5群:215477170[推荐]

- 移动端IM开发入门文章:《新手入门一篇就够:从零开发移动端IM》

本文已同步发布于“即时通讯技术圈”公众号,欢迎关注:

▲ 本文在公众号上的链接是:https://mp.weixin.qq.com/s/ANp1kuj65Ww5RpABl2M9RQ,原文链接是:http://www.52im.net/thread-3088-1-1.html

2、相关文章

《从游击队到正规军(一):马蜂窝旅游网的IM系统架构演进之路》

《从游击队到正规军(二):马蜂窝旅游网的IM客户端架构演进和实践总结》(* 推荐)

《从游击队到正规军(三):基于Go的马蜂窝旅游网分布式IM系统技术实践》

《一套海量在线用户的移动端IM架构设计实践分享(含详细图文)》

《从零到卓越:京东客服即时通讯系统的技术架构演进历程》

《一套原创分布式即时通讯(IM)系统理论架构方案》

《蘑菇街即时通讯/IM服务器开发之架构选择》

《自已开发IM有那么难吗?手把手教你自撸一个Andriod版简易IM (有源码)》

《适合新手:从零开发一个IM服务端(基于Netty,有完整源码)》

《拿起键盘就是干:跟我一起徒手开发一套分布式IM系统》

3、设计目标

本次IM组件化SDK的设计目标有以下几点:

- 1)IM 主流程稳定可用:消息传输具有高可靠性;

- 2)UI 组件直接集成进入SDK,并支持可定制化;

- 3)富媒体发送集成进入SDK,并可按需定制需要的富媒体类型;

- 4)实现消息传输层SDK,与带有UI的SDK的功能分离,业务调用方既可以使用消息传输SDK,处理消息,然后自行处理UI,也可以使用带有UI组件的SDK,一步实现较为完备的IM功能。

4、整体结构

下图中简要描述了有赞客户端中IM系统的基本结构 :

如上图所示,各分层的职责分工如下:

- 1)消息通道层:维护Socket长连接作为消息通道,消息收发流程主要在这一层中完成;

- 2)持久化层:主要将消息存入数据库中,富媒体文件存入文件缓存中,方便第二次展示消息时候,从本地加载,而不是网络层获取;

- 3)逻辑处理层:完成各种消息相关的逻辑处理,如排序,富媒体文件的预处理等;

- 4)UI显示层:将数据在UI上进行呈现。

5、设计要点1:Socket长连接的创建与维护

IM SDK 所有数据收发流程,均通过Socket长连接完成,如何维护一个稳定Socket通道,是IM系统是否稳定的重要一环。

下面描述下Socket通道几个重要的流程。

1)创建流程(连接) :

如图上所示,当IM SDK初始化后,业务调用连接请求接口,会开始连接的创建过程,创建成功后,会完成鉴权操作,当创建和鉴权都完成后,会开启消息收发线程,为了维持长连接,会有心跳机制,特别的,会开启一个心跳轮询线程。

2)心跳机制 :

心跳机制,是IM系统设计中的常见概念,简单的解释就是每隔若干时间发送一个固定信息给服务端,服务端收到后及时回复一个固定信息,如果服务端若干时间内没有收到客户端心跳信息则视客户端断开,同理如果客户端若干时间没有收到服务端心跳回值则视服务端断开。

当长连接创建成功后,会开启一个轮询线程,每隔一段时间发送心跳消息给服务器端,以维持长连接。

有关IM心跳方面的专项文章,请见:

《手把手教你用Netty实现网络通信程序的心跳机制、断线重连机制》

《为何基于TCP协议的移动端IM仍然需要心跳保活机制?》

《移动端IM实践:实现Android版微信的智能心跳机制》

《移动端IM实践:WhatsApp、Line、微信的心跳策略分析》

《一文读懂即时通讯应用中的网络心跳包机制:作用、原理、实现思路等》

《正确理解IM长连接的心跳及重连机制,并动手实现(有完整IM源码)》

《一种Android端IM智能心跳算法的设计与实现探讨(含样例代码)》

《手把手教你用Netty实现网络通信程序的心跳机制、断线重连机制》

3)重连流程 :

重连被触发时,如果该次连接成功,退出重连。反之重连失败后,会判断当前重连的次数是否超过预期值(这里设为6次),并对重连次数计数,如果超过就会退出重连,反之休眠预设的时间后再次进行重连操作。

重连触发条件分为三种:

- a. 主动连接不成功(主动连接Socket,如果连接失败,会触发重连机制);

- b. 网络被主动断开(正常建立连接,操作过程中,网络被断开,通过系统广播触发重连);

- c. 服务器没响应,心跳没回值(服务端心跳预设时间内没回值,客户端认为服务端已经断开,触发重连)。

有关重连机制的深入学习,可以阅读以下两篇:

4)网络状态判断:

TCP API并没有提供一个可靠的方法判断当前长连接通道状态,isConnected()和isClosed()仅仅告诉你当前的Socket状态,不是是长连接断开是一回事。 isConnected()告诉你是否Socket与Romote host保持连接,isClosed()告诉你是否Socket被关闭。

假如你判断长连接通道是否被关闭,只能通过和流操作相关的以下方法:

- a. read() return -1;

- b. readLine() return null;

- c. readXXX() throw EOPException for any other XXX;

- d. write 将抛出IOException: Broken pipe(通道被关闭)。

所以SDK封装isConnected(方法的时候,是根据这几种情况综合判断当前的通道状态,而不是仅仅通过Socket.isConnected()或者Socket.isClosed()。

6、设计要点2:消息发送流程

消息发送流程主要有两大类:

1)一类是IM相关数据的请求,例如:历史消息列表,会话列表等;

2)另一类是IM消息的发送,主要是文字消息。

(富媒体消息发送,会将富媒体文件先上传服务器后,拿到文件URL, 通过文字消息,将此URL发给接收方,接收方下载后进行UI展示)。

以上两类消息发送,均使用上图的流程进行发送,可通过发送回调感知请求的结果。

如上图所示,消息发送流程,需要先封装消息请求,在通过发送队列发送至服务器,发送前,在将请求id和对应回调存入本地Map数据结构中。

if(requestCallBack != null) {

mCallBackMap.put(requestId, requestCallBack);

}

之后接收服务器推送消息(此消息带有发送请求时的请求id),在本地的Map数据找到请求id对应的回调,然后通过回调返回服务器推送过来的数据。

请求可以通过泛型指定返回值类型,SDK中会自行解析服务器数据返回的数据,直接返回给业务调用方model对象,方便使用。(目前支持json格式的数据解析)

private void IMResponseOnSuccess(String requestid, String response) {

if(mCallBackMap != null) {

IMCallBack callBack = mCallBackMap.get(requestid);

if(callBack == null) {

return;

}

if(callBack instanceofJsonResultCallback) {

finalJsonResultCallback resultCallback = (JsonResultCallback) callBack;

if(resultCallback.mType == String.class) {

callBack.onResponse(response);

} else{

Object object = newGson().fromJson(response, resultCallback.mType);

callBack.onResponse(object);

}

removeCallBack(requestid);

}

}

}

如下的示例中,展示了一个获取会话列表的请求,可以看出目前的请求封装,和一些第三方的的网络库类似,使用起来较为方便。

RequestApi requestApi = new RequestApi(IMConstant.REQ_TYPE_GET_CONVERSATION_LIST, Enums Manager.IMType.IM_TYPE_WSC.getRequestChannel());

requestApi.addRequestParams("limit", 100);

requestApi.addRequestParams("offset", 0);

IMEngine.getInstance().request(requestApi, newJsonResultCallback<List<ConversationEntity>>() {

@Override

publicvoidonResponse(List<ConversationEntity> response) {

mSwipeRefreshLayout.setRefreshing(false);

mAdapter.mDataset.clear();

mAdapter.mDataset.addAll(response);

mAdapter.notifyDataSetChanged();

}

@Override

publicvoidonError(intstatusCode) {

//do something

}

});

可以看出,该请求直接返回了一个会话类型的List集合,业务方可直接使用。

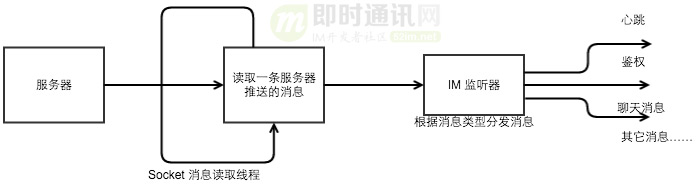

7、设计要点3:消息接收流程

消息的监听流程主要使用了一个全局监听的方式来进行,需要先注册监听器,监听器中有默认的回调。

public interface IMListener {

/**

* 连接成功

*/

void connectSuccess();

/**

* 连接失败

*/

void connectFailure(EnumsManager.DisconnectType type);

/**

* 鉴权成功

*/

void authorSuccess();

/**

* 鉴权失败

*/

void authorFailure();

/**

* 接收数据成功

*/

void receiveSuccess(int reqType, String msgId, String requestChannel, String message, int statusCode);

/**

* 接收数据失败

*/

void receiveError(int reqType, String msgId, String requestChannel, int statusCode);

}

该监听器中可以接收如下类型的消息:

- 1)Socket连接状态的返回结果;

- 2)鉴权状态的返回结果,(鉴权流程因有赞业务需要);

- 3)接收的IM消息,或者其他类型的返回消息。可根据消息类型进行后续的分发处理。

业务如需使用此全局监听器,需要自行实现此接口,并在业务初始化时,注册此监听器即可。SDK中会根据注册的监听器,在读取到服务器推送消息后,直接通过监听器到回调进行分发。

private void distributeData(IMEntity imEntity) {

if(mIMListener != null&& imEntity != null) {

// 省略部分逻辑代码

……

if(status == Response.SUCCESS) {

switch(responseModel.reqType) {

caseIMConstant.REQ_TYPE_AUTH: // 鉴权成功

mIMListener.authorSuccess();

return;

caseIMConstant.REQ_TYPE_OFFLINE: // 服务端踢客户端下线

mIMListener.connectFailure(EnumsManager.DisconnectType.SERVER);

break;

caseIMConstant.REQ_TYPE_HEARTBEAT: // 心跳成功

caseIMConstant.REQ_TYPE_RECEIVER_MSG: // 收到回调消息

handleMessageID(responseModel.body);

break;

default:

break;

}

mIMListener.receiveSuccess(responseModel.reqType, msgId, responseModel

.requestChannel, responseModel.body, 0);

} else{

mIMListener.receiveError(responseModel.reqType, msgId, responseModel

.requestChannel, status);

}

}

}

部分接收消息,如心跳,多端登录时被踢下线通知等,sdk内部会自行处理,业务基本无感知。

8、设计要点4:可定制化的UI

随着公司规模的扩大与业务线的快速迭代,可能新的业务也需要 IM 这个功能,众所周知,IM UI 功能的嵌入会占据大量的开发与调试时间, 为了解决这个痛点,决定将 IM UI 部分抽成一个 Library,实现可定制与单独维护,做到真正的敏捷开发与快速迭代。

8.1 UIKit设计

IM UIKit暴露相应的api接口,业务方注入相应的功能定制项,针对UI的点击回调通过EventBus总线post分发,减少了业务方与UIKit的耦合,底层业务方通过MVP模式对View与Model进行解耦。

定制项一般通过如下几种方式。

1)XML(定制业务信息,资源信息,显示条数,各个业务功能开关等):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<stylename="limit">

<!--每屏展示的条数-->

<itemname="swiplimit">5</item>

......

</style>

......

......

<stylename="itembox">

<itemname="showvoice">true</item>

......

......

<itemname="more"show="true">

<more>

<iconstyle="mipmap">im_plus_image</icon>

<itemname>测试</itemname>

<callback>false</callback>

</more>

......

......

<more>

<iconstyle="mipmap">ic_launcher</icon>

<itemname>测试</itemname>

<callback>true</callback>

</more>

</item>

......

......

</style>

</resources>

2)Style(定制UI背景,气泡颜色,字体大小等):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<!--im 聊天背景-->

<stylename="imui_background">

<itemname="android:background">@android:color/holo_red_dark</item>

</style>

......

......

<!--气泡背景-->

<stylename="bubble_background">

<itemname="android:background">@mipmap/bubble_right_green</item>

</style>

<!--背景和和字段颜色定制-->

<stylename="bg_and_textcolor"parent="bubble_background">

<itemname="android:textColor">@android:color/holo_red_dark</item>

</style>

......

......

</resources>

3)Model定制(传入预设的定制Model模板填入相应参数,UIKit里面做相应解析):

public class Entity {

publicString action1;

publicString action2;

publicString aciton3;

......

}

8.2 UIKit 支持的富媒体类型

除了文字消息之外,现在主流的IM系统中也支持各种富媒体发送,在有赞IM SDK UIKit中,目前也支持几种富媒体发送。 以下是发送流程图和两类常见富媒体消息简介。

- 1)语音消息:除了使用常见的录制和解码播放的技术之外。还利用了 AudioManager 中 requestAudioFocus,abandonAudioFocus 相关方法,实现了录制和播放语音消息,如果有第三方播放音乐,会自动暂停,录制和播放语音消息结束后,声音会自动播放。

- 2)图片消息:通过七牛服务器设置了缩略图,接收方收到消息后,会先下载缩略图,当用户再点击进入图片详情页时,会下载大图,Andorid客户端使用Picasso加载库加载图片,并做本地缓存。

9、设计要点5:UI 中聊天会话数据加载策略

参考业界主流的IM系统方案,用户聊天时,需要将已经发送和接收到的聊天信息保存到本地,而不是每次都拉取历史数据。以达到节约流量和无网络状态下也查看数据的效果。

为此IM SDK持久化层的数据库中,也实现了简单存储加载机制,下面描述典型的数据加载场景。

1)IM会话首次请求数据流程:

2)IM下拉获取历史数据流程:

3)IM单条消息发送持久化方案:

4)IM单条数据重发流程:

10、设计不足之处

1)消息回执:

当前的设计方案中,没有消息回执的机制,也就是说接受方收到消息后,不会返回服务器收到消息的通知,服务器无法判断消息是否推送成功,这样在突然断网,网络模式切换,或者弱网环境下,会影响消息的到达率。

一种可行的设计方式是,发送方增加已送到和未送达的状态,接收方收到消息后,给服务器返回已收到消息的通知,服务器再推送给发送方该状态,如果没有收到接收方回执,服务器可尝试重新推送。发送方接受到接收方的收到回执后,更新发送状态已发送,如果未收到,则显示未送达。为了防止接收方回执丢失,接收方接收消息时候,可维护本地去重队列。

2)本地请求超时的判断:

本地发起的请求,没有用定时器,完全依赖服务器返回或者出现Socket通道异常后上抛的通知作为超时判断,部分场景可能覆盖不到,需要对请求增加固定的超时处理机制,固定时候未收到请求,即认为超时。

* 推荐学习:针对以上两点不足,感兴趣的读者,可以研究一下MobileIMSDK开源工程源码https://github.com/JackJiang2011/MobileIMSDK,MobileIMSDK已经实现了完整的消息送达保证机制(包括:ACK回执、重传、去重、超时判定等等)。

(本文同步发布于:http://www.52im.net/thread-3088-1-1.html)